人類を月へ送ったような、大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発をめざす「ムーンショット型研究開発事業」。内閣府総合科学技術・イノベーション会議によって2018年に制度が創設され、2020年度から研究活動が開始されました。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)が採択され担当する「ムーンショット型研究開発事業」は、“微生物の働きによって、農地由来の温室効果ガスの排出を削減する”というもの。このプロジェクトに参加する龍谷大学農学部の別役准教授に課題解決の鍵を握る“微生物”と“パートナーシップ” についてお話を伺いました。

農学部 別役重之 准教授

編集部:まず、先生のご専門分野についてお聞かせいただけますか。

別役:温室効果ガスに関連したプロジェクトに参加していますが、僕は温室効果ガスや気候変動問題のスペシャリストではないんです。

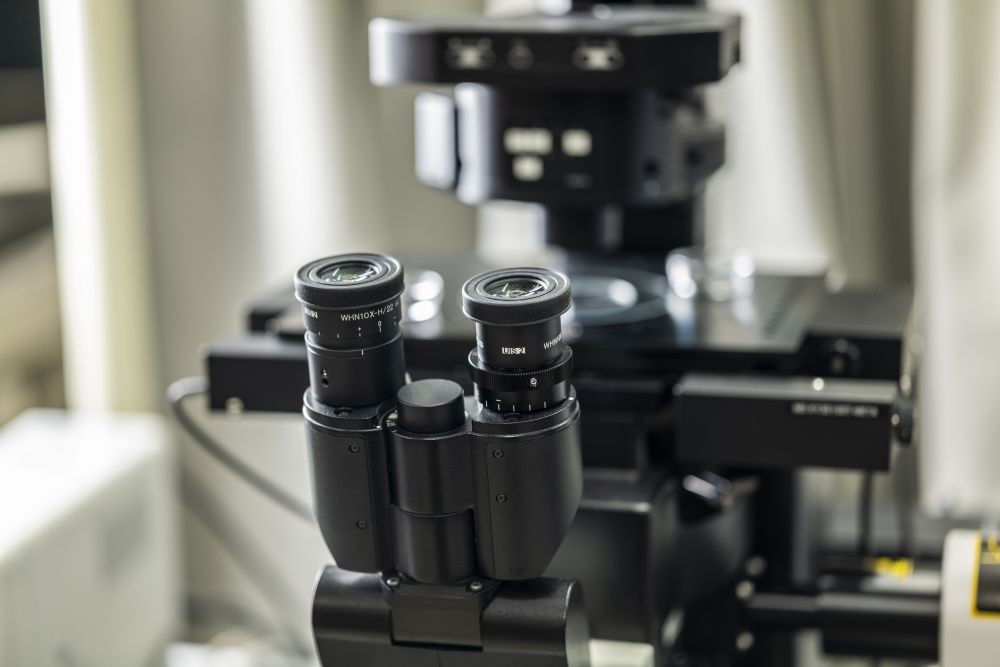

僕の専門は、植物の感染症。植物が感染症を起こしてしまう原因は、人間と同じ微生物です。ウイルス、バクテリア、カビなどに感染した植物が、どのように病気を起こすのかを研究しています。顕微鏡を使って病原菌がどこにいるのかつきとめ、植物がそれに対してどう応答しているか、その過程を可視化していきます。

編集部:参加されている「ムーンショット型研究開発事業」の概要を教えてください。

別役:僕が参加しているのは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)が担当し、東北大学の南澤究先生が中心となって進めておられる「資源循環の最適化による農地由来の温室効果ガスの排出削減」のプロジェクト。大まかに言えば、土壌中の植物根周辺の微生物の働きを利用し、農業由来の温室効果ガスの大幅削減をめざしています。

地球温暖化に影響する温室効果ガスで代表的なものは、二酸化炭素やメタンですが、このプロジェクトの成果で削減を狙うのは「一酸化二窒素」です。

地球温暖化に影響する温室効果ガスで代表的なものは、二酸化炭素やメタンですが、このプロジェクトの成果で削減を狙うのは「一酸化二窒素」です。

あまり聴き慣れないですが、二酸化炭素と比較して、どれくらい温暖化に影響するかを表した「地球温暖化係数」によると、一酸化二窒素は二酸化炭素の300倍の温室効果があると言われています。

一酸化二窒素は気候変動に関する京都議定書の削減対象にもなっている温室効果ガスですが、オゾン層の破壊物質でもあります。一酸化二窒素の半分以上が農業由来であるという事実には驚かれる方も多いのではないでしょうか。

編集部:一酸化二窒素は、なぜ農業由来の放出量が多いのでしょうか。

別役:農作物の育成を促し収穫量を増やす窒素肥料を、畑に大量に投入したことが主な原因ですね。窒素肥料は土壌中に存在する微生物の働きによって代謝され、一酸化二窒素が放出されます。窒素肥料が世界中で利用され始めたのは1900年の初頭。農作物の収穫量が増え、急激に世界の人口も増えました。ある意味、人口が増加しても餓えることなく生きてこられたのは、窒素肥料のおかげです。

その一方で、過剰に窒素肥料を使用したことで、過剰な窒素が地上に放出されることになった。どんな結果を招くかなんて、2009年まで誰も知らなかったわけです。公害もそうですが、新しい技術が発展を促し、その先で予想していなかった問題が起こるのは仕方がないこと。起こったことを受け止め、どう歯止めをかけるか考えるのが、科学の大事な役割だと思います。

編集部:人々の食を支える農作物の収穫量を維持することと、温室効果ガスを減らすこと。両立はできるのでしょうか。

別役:微生物の存在が、両立の鍵を握るのではないかと考えています。マメ科植物の根に根粒という構造をつくって共生する根粒菌(こんりゅうきん)という微生物がいます。この根粒菌のある種類は、大気中の一酸化二窒素を窒素に変換する能力を持っている。この能力を強化した根粒菌を土壌に撒いたら一酸化二窒素排出を抑制できたという結果を、東北大や農研機構の研究グループが中心となりすでに発表されています。能力の高い根粒菌のような土壌微生物の働きをうまく利用し、温室効果ガスの削減につなげることが、僕たちが携わっているプロジェクトのゴールです。

編集部:一酸化二窒素を窒素に変換してくれる微生物、期待が膨らみます。

別役:土の中って微生物が本当にたくさんいて、僕ら研究者も把握できていない微生物がほとんど、という世界なんです。ある研究室で効果が見られた微生物が、違う環境だと全く効果が見られないことも多く、その原因すらわからなかった。

それが最近、次世代シーケンサーという画期的な機械ができたことで、土の中にいる微生物を採取し、大量の遺伝子を読み解くことが可能になりました。たくさんの微生物がバランスをとって「根圏微生物叢(こんけんびせいぶつそう)」と呼ばれる生態系が形作られていることも、明らかに。その生態系のバランスは人間が外から崩そうとしても、なかなか崩れないもの。生態系以外のものは排除されてしまい、効果が得られなかったんじゃないか、ということも少しずつ解明されつつある。温室効果ガス削減へのとっかかりができた段階です。

編集部:植物の感染症がご専門の先生が、温室効果ガス削減のプロジェクトに関わることは珍しいことですか?

別役:そうかもしれませんね。一酸化二窒素に関しても、このプロジェクトに参加するまで詳しく知りませんでしたから。これまで僕が行ってきた学会発表などを通じて、研究を知ってくださったプロジェクトの中心人物である南澤先生が「面白い技術を持っているので、ぜひ参加してください」と、声をかけてくださったんです。

今回のプロジェクトには、日本中のいろんな分野の研究者が参加している、というのも大胆な試みだと思います。一見、関係ない分野同士のようだけれど、だからこそ何が起こるかわからない。うまく機能すればとんでもないブレイクスルーが起きるかもしれない。SDGsの17の目標のひとつに「パートナーシップで目標を達成しよう」というのがありますよね。今後は、これまで連携のなかった人たちがつながり、共同研究していく機会が増えるのではないかと思っています。

編集部:龍谷大学からは、別役先生と永野先生のおふたりが参加。壮大なプロジェクトに関わる18の研究機関はどのようにつながっているのですか?

別役:コロナ禍の影響で、今はほぼオンラインでのやりとりですね。寂しい部分も多少ありますが、日本全国の研究者が隙間時間を使って定期的にミーティングをできているのは、オンラインの恩恵だと思います。普通、生き物を扱う研究者は生き物だけ、土を合う研究者は土しか見ませんが、今回は一緒にまとまって研究が進められている。同じグループの研究者が見つけた菌を、ある研究者が別の場所で育て、それを僕が顕微鏡で見る、というツールのやりとりもすごく行われている。研究者のパートナーシップが、よい相乗効果を生むのではないかと感じています。

編集部: “パートナーシップ”が温室効果ガスの削減につながっていく、すばらしいですね。私たち一般人も何か協力できることはあるのでしょうか。

別役:温室効果ガスのこと、二酸化炭素やメタンのこと…一般的な科学知識として、みなさんが興味を持ってくださると嬉しいです。実は、研究者でもわからないことも多く、完璧がないのが科学です。わからないことを一個ずつ地道に明らかにしているのが科学なのだと思います。

学生たちにもよく言っているんです。「なにげなく生きている世界で、今なにが起こっているか、きちんと知ってほしい」と。窒素肥料を使ったことで収穫量は増えたけれど、いつのまにか一酸化二窒素も増えていた。それが温暖化につながり地球が疲弊している。10数年前にはわからなかったことが、わかってきています。

日本の農業に携わっておられる方は、「これまで自分たちはこうやってきた」という慣習をお持ちです。「これを撒いてください」「これは、行わないでください」と、新しいことをお願いしても、根拠がなければ抵抗をもたれるのは当たり前。だからこそ、今の収穫量を減らさずに、温室効果ガスを減らせる実績を、研究者側からしっかり示す必要があります。微生物の生態系を解析する技術が追いついてきて、そのバランスをどう扱えばいいのか、わかりかけてきています。温室効果ガス削減の情報にアンテナを張り、「現状を変えられるかもしれない」と科学に期待感を持っていただきたいですね。