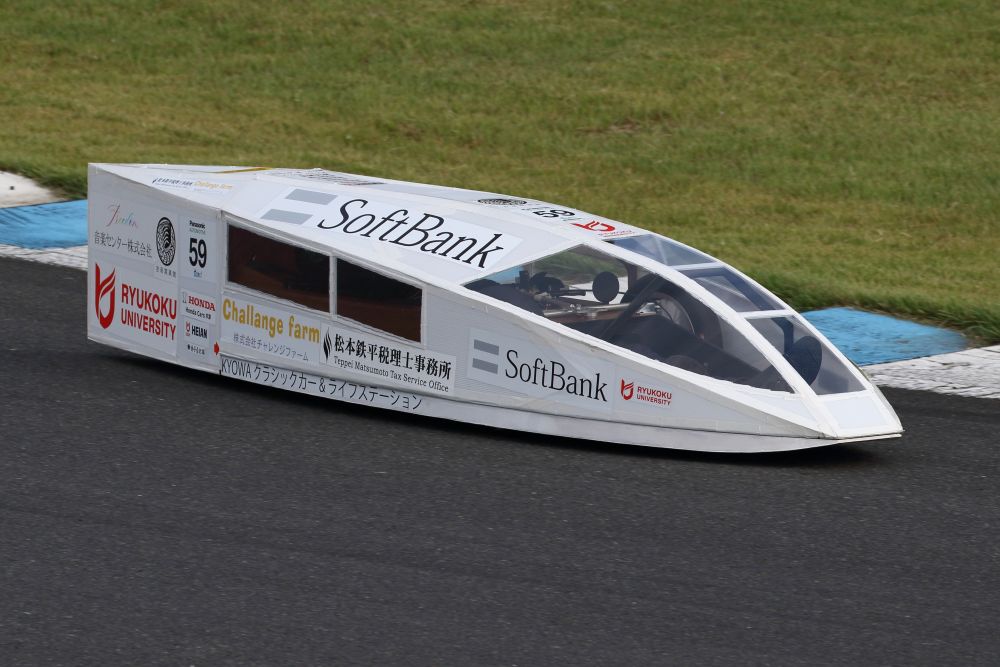

龍谷大学 先端理工学部の学部生・大学院生や教員で構成されるチーム「Ryukoku Racing」は、単3形充電池40本で走行する次世代エネルギーモータースポーツ「Ene-1」に取り組んでいます。2024年9月15日、モビリティリゾートもてぎ(栃木県芳賀郡茂木町)で開催された「2024 Ene-1 MOTEGI GP」では、大学生部門「DivNEXT-b」で優勝、総合部門「DivNEXT」で準優勝という素晴らしい成績を収めました。

今回は、発起人でありリーダーの、龍谷大学大学院 先端理工学研究科 機械工学・ロボティクスコースの1年生である小熊 龍さんと、サブリーダーの村井 隼人さんに、取り組みの経緯やマシン製作の工夫、活動を通じて得た成果についてお聞きしました。

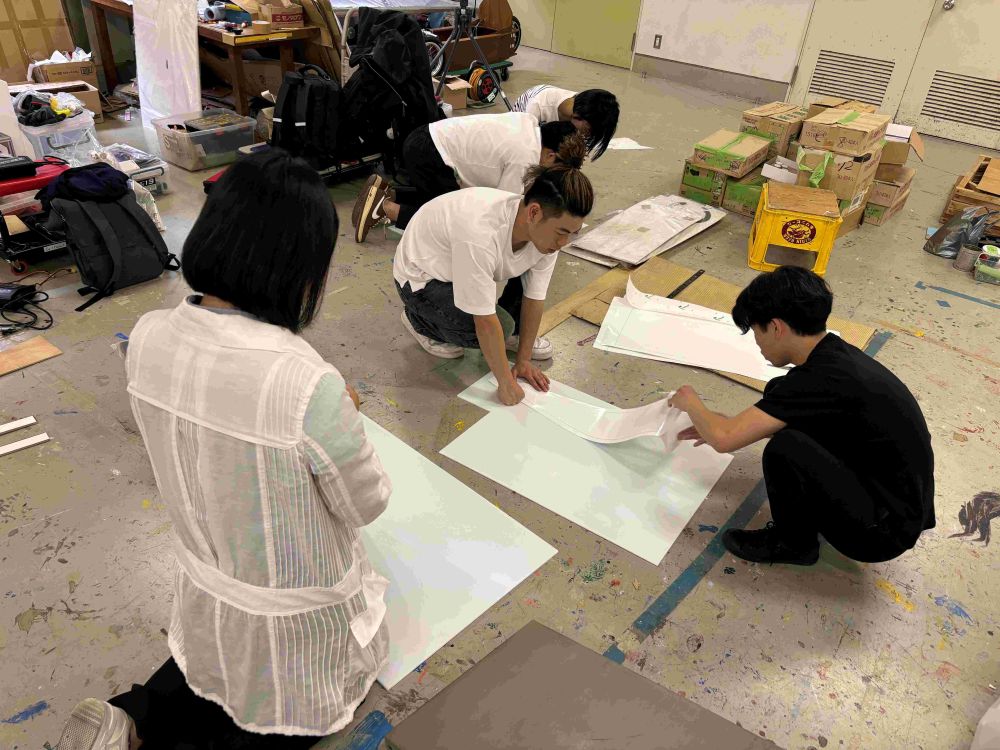

学内の施設を利用し、みんなでマシン製作に励んだ

小熊 龍さん(龍谷大学大学院 先端理工学研究科 機械工学・ロボティクスコース)

「龍谷大学付属平安高等学校在学中、龍谷大学の学生が太陽光で動くソーラーカーのレースに参加していることを知り、大学入学後にソーラーカー製作を志しました。しかし、大学での活動はすでに終了しており、その代わりに以前サークル活動をしていた『Ene-1』に興味を持ちました。『Ene-1』とは、大会側から支給される同一条件の単3形充電池40本を使用し、自らマシンを製作して『エネルギーマネジメント(限られたエネルギー資源をいかに効率的に使うかという技術的な管理のこと)』と『速さ』の両立を競う次世代エネルギーモータースポーツです。

先端理工学部では、3年次の6月から9月までの間、学生が主体的に活動する実験・実習科目『プロジェクトリサーチ』に取り組むことができます。その期間に合わせて、自ら『Ene-1』チームを結成し活動を始めようと決意しました。2年次の12月から仲間を募集し、翌年4月には28名の大所帯となりました。毎週水曜日には、瀬田キャンパスのワーキングスペース『STEAMコモンズ』に集まり、みんなでマシン製作に励みました。

私たちが目指した大会は、夏の『Ene-1 SUZUKA Challenge』(鈴鹿大会)と、秋の『Ene-1 MOTEGI GP』(もてぎ大会)です。上位を狙うためには、マシンの性能だけでなく、単3形充電池の容量計算や資金のやりくり、チームワークの良さも大切です。私はメンバーが役割をスムーズにこなせるようマネジメントを担当し、また、流体解析ソフトを用いてマシン周りの流体シミュレーションや、協賛スポンサーの獲得も行いました。」(小熊さん)

手作りのマシンでレースに出場

村井 隼人さん(龍谷大学大学院先端理工学研究科 機械工学・ロボティクスコース)

「私は子どもの頃からモノづくりが大好きで、ラジコンなどのモーターで動くおもちゃを改造して遊んでいました。先端理工学部でEne-1チームが発足したことを聞き、すぐに参加を決意しました。チームでは設計・開発・製造を担当しています。

初めての参加は2022年の鈴鹿大会です。先輩たちが製作したEne-1マシンを改良し、挑戦しました。大会当日は車両規則に従って車検が行われ、車体検査のほか、ドライバーの体重測定もありました。車体検査では、ブレーキの力が弱く制動力不足が指摘されましたが、その場でサイドブレーキの締め付けを強くしたところ、規定をクリアし、なんとか出場することができました。この大会は96台中総合72位、秋に開催されたもてぎ大会では18台中決勝6位という悔しい結果に終わりました。メンバーそれぞれがやりたいこと、やりたかったけれどできなかったこと、やらないと判断したこと、そしてこれからの課題を整理し、次の年に再挑戦することを決めました。」(村井さん)

サステナビリティに配慮し

マシンには木材とプラスチック段ボールを使用

マシンの製作風景

「車体はスピードを追求し、単3形充電池40本を効率よく使用するため、軽量化が非常に重要です。また、空気抵抗を最小限に抑える形状が求められます。私たちは、形状の検討や剛性の計算を行い、CAD(コンピュータ支援設計)を用いて設計しました。その上で、模型を作成し、たわみ実験も実施しました。

初年度はアルミ製の骨組みを使用していましたが、2024年には素材を変更しました。新たに選んだのは、軽量で強度があり、安価で加工しやすい『ランバーコア』というベニヤ板です。限られた資金と設備の中で学生が製作するため、素材選びは大切な要素でした。

資金調達も大きな課題でした。『Ene-1』の競技車両は改造した市販車両や競技専用の販売車両がないため、全て手作りで製作しなければなりません。規則に合った車両の構想から設計、開発、製作までを自ら行うため、開発費や交通費などの資金が必要です。初年度は『プロジェクトリサーチ』の補助金を利用し、2年目にはクラウドファンディングで資金を調達しました。3年目の2024年には、親和会の奨励金とスポンサーからの支援金を活用し、不足分はメンバーで補いました。

フレームにかぶせるカウルには、Ene-1大会の上位チームではよく使用される炭素繊維の代わりに、木材とプラスチック段ボールを選びました。その理由は、エコモビリティ技術を競うレースだからこそ、廃棄方法が確立されていない素材の使用を避けたかったからです。私たちは、Ene-1の競技車両はサステナビリティを考慮することが大切だと感じています。」(小熊さん)

ドライバー役も務める小熊さん(身長182 ㎝)が乗車できるギリギリのサイズ感であることがわかる

レースで実際に使用したマシンは、全長300 cm、高さ54 cm、幅67 cmと非常にコンパクトです。軽量化のため、車体はドライバーの体格に合わせてギリギリのサイズに設計されています。ドライバーはほぼ寝そべった姿勢で乗り込むため、マシンからの視界が非常に狭くなっています。

今大会の最高時速は76 km/hに達した。ドライバーの目線は数十センチの高さしかないため、体感速度は極めて高い

勝因はデータ分析と密なコミュニケーション

2024年のもてぎ大会では、大学生部門「DivNEXT-b」で優勝、総合部門「DivNEXT」で準優勝という快挙を達成しました。

「勝因の一つは、マシンの走行データを大学のサーバーでリアルタイムにモニタリングし、試走会でそのデータを分析したことにあります。2024年のもてぎ大会では、全長4.8 kmの『ロードコース』が初めて逆走で使用され、過去のデータがない中でドライバーとメカニックにとって非常にチャレンジングなコースとなりました。私たちは、試走会のデータをもとに、コース内で電力を多く消費する箇所と、逆に節電できるポイントを特定しました。これにより、本番では電力を効率的に使用し、1周の平均時速43 km/hという高いスピードを達成することができました。」(小熊さん)

「もうひとつの勝因は、メンバー間のコミュニケーション力の向上です。チーム結成当初は、電池・配線チーム、タイヤやステアリング、ブレーキを担当するメカニックチーム、外装を手掛けるデザインチームの3つに分かれていました。しかし、少数精鋭だからこそ、現在では各チームの垣根を越えて、全員が幅広い分野の仕事に携わるようになっています。この柔軟な役割分担により、メンバー間で目標や課題を共有し、協力しながら問題解決が迅速に進むようになりました。

ポイントとなったのは、メンバー全員が自分の役割を理解し、共通の認識を持つことです。作業を始める前に目的や進捗を確認し、チーム全体で足並みを揃えるようにしました。完璧ではありませんが、成果に繋がったと考えています。」(村井さん)

チームが受賞したトロフィーの数々

「Ene-1の魅力は非常にシンプルですが、『作る楽しみ、走る喜び』です。自分たちが楽しみながら作ったマシンで国際サーキットを走れる喜びは非常に大きいです。しかし、何よりも、Ene-1を通じて得た最も大きな財産は、共に同じ目標を持つ仲間との縁に恵まれたことです。挑戦すれば、共鳴する人が集まります。そして、技術や知識も得ることができました。来年の大会に向けて、さらにそれらを活かし、成長していきたいと思います。」(小熊さん)

すでに来年の大会に向けて活動を始めているお二人の目は輝いていました。今後も「Ryukoku Racing」の活躍を期待しています。応援をよろしくお願いします。