おせっかいも、のんべえも、お調子者も、ありのままで生きる落語の国の人びと。

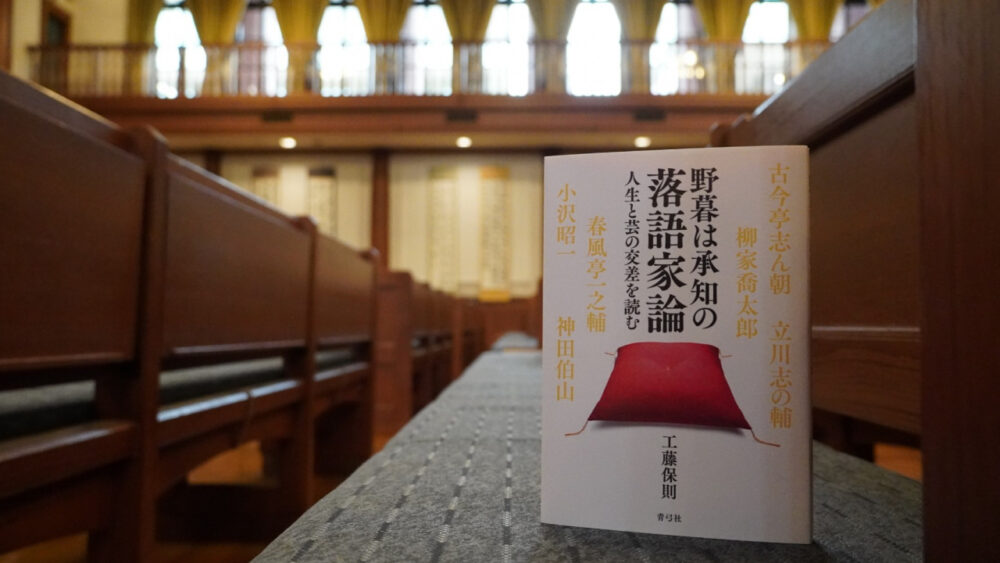

そんな姿に惹かれ、聴き続けておよそ35年。社会学部の工藤保則教授が、4年かけて書きためた文章をまとめた『野暮は承知の落語家論――人生と芸の交差を読む』が、2025年10月に出版されました。

さまざまな媒体に散在する落語家本人や関係者の言葉、評論家の文章、さらに自身が通った高座の情景を丹念に編み上げることで見えてきたのは、自他を区別することのない人びとが、共に生きる世界でした。

※本書の刊行については、本学社会学部ニュースでも紹介しております。

▶︎ 「芸」の奥を味わう『野暮は承知の落語家論――人生と芸の交叉を読む』を出版【社会学部】

龍谷大学社会学部 工藤保則先生

たまたまが重なって、落語ファンへ

————まずは、落語との出合いについてお聞かせください。

工藤:20代の頃、たまたま東京で時間ができたので、寄席に行ってみたんです。音楽やお芝居などのライブが好きだったので、その延長で「落語も面白いかもしれない」という軽い気持ちでした。

実際に行ってみると、落語に漫談や手品といったイロモノも交えながら次々と演目が披露され、3~4時間いてもあきない世界でした。集中して鑑賞するというより、客席でぼんやり過ごす時間そのものが心地よく、「これはいいなぁ~」と思ったんです。それ以来、東京に行くたびに寄席に通い、関西でもホール落語や一門会、さらに独演会や二人会へと足を運ぶようになりました。気づけば、落語は私の生活の中に自然と入り込み、欠かせない存在になっていましたね。

————今回の落語の本は、大学時代の恩師とのご縁が関係しているそうですね。

工藤:私には何人か先生がいるのですが、そのうちのひとりは、若い頃にテレビやラジオの仕事もされていた方で、その関係で落語の小噺もつくっていたようです。その先生からは勉強以外のことを多く教えてもらいました(笑)。

先生が大学を退職される際、記念の文集に論文を寄せることになり、先生との関係に思いを巡らせながら、落語家・立川談志師匠と立川志の輔師匠の師弟関係について書いたんです。

すると一年ほどたってから、私の論文を読んだ志の輔師匠ご本人から電話をいただくという出来事がありました。

————志の輔さんご本人から、電話がかかってきたのですか?

工藤:「この度は、私のことをとてもよく書いてくださって…」と、とても丁寧に感謝の言葉を伝えてくださり、後日DVDを送りたいからと、住所までご自身でメモされていました。その気配りの一つひとつに、人としてのあり方を感じたんです。この出来事をあとがきに書けるような本を、いつか書けたらいいな――その思いからスタートして一冊の本を書くことができて、今、その本の話をしている。とてもありがたいことです。

————落語家の古今亭志ん朝さん、立川志の輔さん、柳家喬太郎さん、春風亭一之輔さん、さらに俳優の小沢昭一さん、講談師の神田伯山さんと6人のライフヒストリーが描かれた一冊ですが、人選はどのようにされたのですか。

工藤:この本は、インタビュー調査を行って書いたものではありません。雑誌記事や書籍など、これまで趣味として目にしてきた資料をもとに考察したものです。私自身が好きな方々であること、多くの落語ファンに親しまれていること、そして資料があること。その三つの条件から、おのずとこの6人に行き着きました。

出版後には、伯山先生がXで紹介してくださり、喬太郎師匠と一之輔師匠からは葉書をいただきました。落語の世界に生きる方々は、気持ちを伝えることが日常の一部として自然に行われているようです。私のようなまったく無名な人にも誠実に対応してくださるその姿勢に、深く感じ入るものがありました。

人間はみな同じで、大したものじゃない

————第1章には、落語の歴史や、落語と仏教との関係についても触れられていますね。

工藤:落語の源流は、仏教の説教師の語りにあるとされています。教えを分かりやすく、面白く伝える工夫がなされた語りは、人びとに親しまれてきました。やがて江戸時代になると、その語りは庶民の生活に溶け込み、寄席という場を得て、職業としての落語家が生まれていきます。

落語の物語に、立派で崇高な人物はあまり登場しません。強情だったり、見栄っ張りだったりと欠点を抱えた人々が、ごく自然に生きている。人間は大したものではないし、結局はみな同じような存在だ――そんな公平なまなざしが、落語の根底にはあります。だからこそ、誰かが排除されることなく、「みんな仲間だよ」と受け止められる世界が描かれているのだと思います。

————江戸時代は、それほど共生社会だったのでしょうか。

工藤:実際に江戸時代を生きた人たちにとっても、「こんな社会であったらいいのに」と願った、理想の世界だったのかもしれませんね。周囲から「役に立たなくっても、そこにいればいいじゃない」と受け止められ、それで機嫌よく生きていける落語の国の住人たち。とても羨ましく感じます。

おせっかいや忠告の中には、今の社会の基準からすると、迷惑と受け取られるような行為や言動があるかもしれません。けれど落語の世界では、自分と相手が対立する存在ではなく、等しく世界を構成するものとして描かれています。すべての命が他者と関係し合いながら存在している――そんな世界観に、私は強く惹かれるのです。

出会い感じたことから、「自分らしさ」を

————恩師と出会い、志の輔さんとつながり、落語の本が出版されて…たまたまの流れだったとおしゃっていますが、素敵な人や経験とつながるために、意識されていることはあるのでしょうか。

工藤:「こんなモットーで突き進んできた」というような、いわゆる“いい話”が本当になくて…。強いて言えば、好き嫌いや損得にとらわれないようにしたいと思っている、ということかもしれません。

少し変なたとえになりますが、たまたまある歌手のライブに行ってみたら、それが想像以上にすばらしくて感激することがある。後日、その話をどこかでしたら、面白がってもらえるかもしれません。実際、今年の夏、思い立って、ジュリー(沢田研二)のコンサートに行ったのですが、それがもうとてもすばらしくて。あちこちでそのことをしゃべっているのですが、みなさんその話にのってきてくれます(笑)。そうした姿勢は、これまでの落語との付き合い方にも通じているかもしれません。

寄席でぼんやりしていたり、時には居眠りをすることもありますが、それも含めて、現場で感じたことが少しずつ蓄積されていく。その積み重ねが、結果として今回の本を書くことへとつながっていきました。

————たまたま手に取った読者にとって、どのような本になってほしいと願っていますか。

工藤:大学院で勉強して、学術論文を書き、大学に就職して…社会学者としての道を歩んできましたが、40歳を過ぎた頃から、「学術論文だけでなく、好きなことも書いていこう」と思うようになりました。といっても「好きなことを書いてください」という依頼などありませんから、勝手に原稿を書き、それをためていき、まとまったら編集者の方に読んでもらう――そんなやり方で、これまでに4冊の単著を出版してきました。

自分が出会ったものに対して何を感じ、どう考えたのかを書きとめていく。その積み重ねの中から、「自分らしさ」が生まれてくるのだと思っています。

社会学って、よく「メガネ」に例えられます。メガネをかけることで、物事がはっきり見えたり、色がついて見えたり、あるいは、いつもとは少し違って見えたりする。世の中で当たり前とされていることを、「本当にそうだろうか」と立ち止まって考えるための視点です。

この本を通して、落語好きな人も、落語の世界がいつもとは少し違って見える――そんな一冊になれば嬉しいですね。

————いつか落語を観てみたい、と思っている人にアドバイスをお願いします。

工藤:まずは、この本で紹介した立川志の輔師匠、柳家喬太郎師匠、春風亭一之輔師匠をはじめとする、名前が知られた落語家さんの出演する会に足を運ぶのがいいのではないでしょうか。

ひとり、「この人、面白いな」と感じる落語家が見つかれば、そこからきょうだい弟子の方や、二人会で共演している方などへと、興味は枝分かれするように広がっていきます。

だまされたと思って出かけてみてください。そしてぼんやりと「落語の国」で過ごしてみてください。