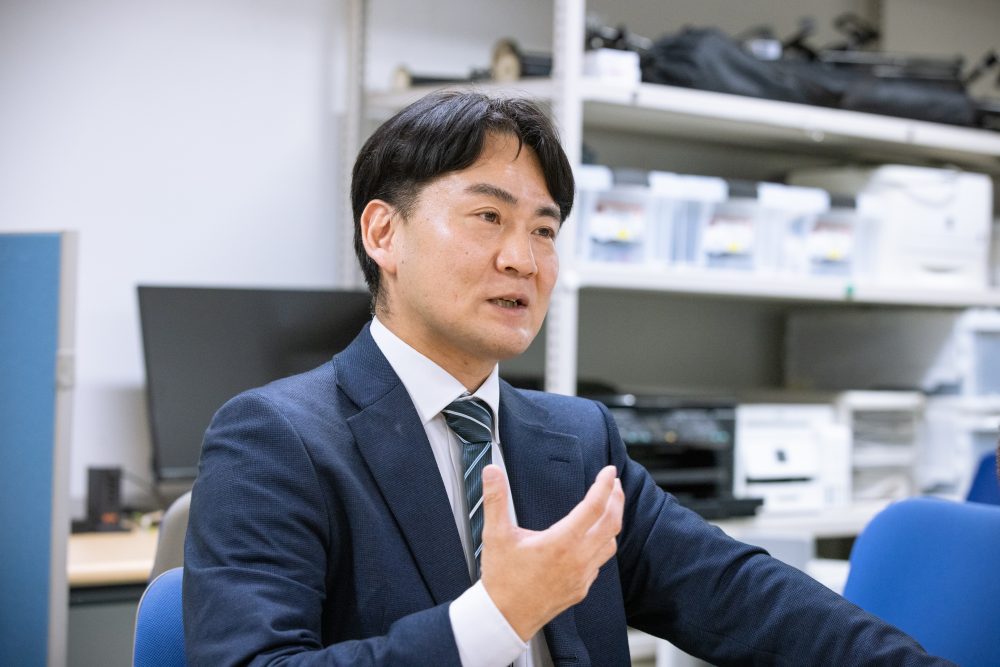

目覚ましいスピードで多様化・高度化するメディア時代に必要なのは、人にやさしい情報社会を実現できる多角的な視野を持つ人材です。2020年、龍谷大学は国内理工系学部で初めて、複数の分野を横断して学べる課程制を導入。広く開かれた学びの場で、社会課題に直結した研究を深化できる環境が整っています。今回は知能情報メディア課程のリアル&バーチャルメディアのプログラムを担当する、池田聖教授にお話を伺いました。

仮想空間の情報を重ねて現実を拡張

————まずは専門分野である「拡張現実感」についてお聞かせください。

ヘッドマウントディスプレイや特殊な窓などを通して風景を見ると、コンピュータグラフィックス(CG)により、本来そこにないはずの仮想物体がまるでそこにあるかのように表示される技術のことです。現実には存在しない仮想空間をつくり出すVR技術と、現実世界の中にデジタル情報を加える拡張現実感(AR)技術。それぞれ異質な技術のように語られることもありますが、仮想と現実の割合が異なるだけで、複合現実感とも言われます。国際会議や学会ではほとんど同じテクノロジーとして、分け隔てなく扱われています。

————先生が拡張現実感の研究に興味を持たれたきっかけは?

池田:中学生の頃からずっとコンピュータに興味があり、広島大学の理学部物理学科に進学してからは設備が充実していた情報関係のセンターに籠り、独学で掲示板サイトを制作したりして過ごしました。そこから情報分野を学びたい気持ちが強まり、奈良先端科学技術大学院大学の情報科学研究科の横矢研究室へ。カメラで撮った映像をコンピュータやロボットが理解し、その後の判断や行動につなげるコンピュータビジョン、さらに仮想物体を合成することで現実世界の情報を拡張する複合現実感といった分野と出合ったことが、現在の研究につながっています。

失明者の単独クライミングを支援

濱ノ上文哉 選手(パラクライミング日本代表,世界選手権の優勝経験者) 写真提供:濱ノ上輝 さん(濱ノ上選手の母親, 障がい者対応クライミングジムのオーナー)

————現在取り組んでおられる研究「後天性失明者のための実空間視線インタフェース」では、失明者のクライミング環境の向上をめざしておられますが、なぜこの競技に着目を?

池田:スポーツクライミングは、東京オリンピック2020で初めて正式種目となり、パリオリンピック2024でも採用されたスポーツです。2023年のワールドカップでも日本男子が表彰台をほぼ独占するなど、スポーツクライミングにおいて日本は世界屈指の強豪国。実は近年、手の感覚を頼りに楽しめるスポーツとして、失明者のクライマーも増加しています。しかし失明者がクライミングを行う際には、クライマーの安全を確保するビレイヤーに加えて,掴む場所を指示するサイトガイドが必要となり、単独のクライミングは困難なケースが多いのです。

————協力を得てクライミングを楽しめるのであれば、問題はないのでは?

池田:実は私もクライミングをしますので、その気持ちはよくわかるのですが、健常者でもビレイヤーとの相性の良し悪しがあるし、気が合わなければ面白さは半減してしまいます。それは、失明者の方でも同じこと。さらに誰かの指示頼りに動いていると、自立的に登っている気がしないと感じるそうです。誰かにコントロールされず、自由に心からスポーツを楽しむ可能性を広げたいと考えました。

————実際、どのような研究・実験を行なったのですか。

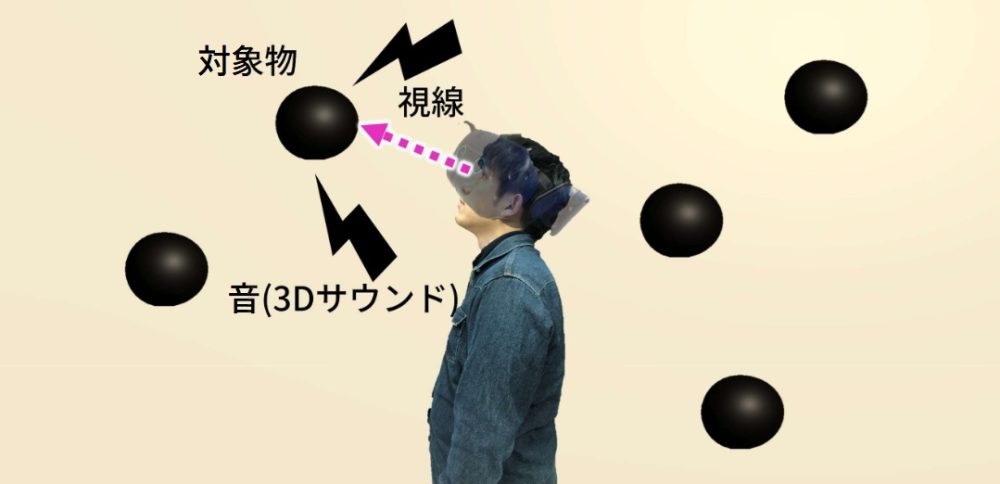

池田:後天的な全盲者、つまり幼少期を健常者として過ごしその後失明した人の眼球運動は正常だと言われていますので、視線を活用した物体探索が可能なのではないか、視線を「第三の手」として活用することで、ホールドと呼ばれる持ち手の探索を支援できるのではないか、と考えました。そこで目指したのが、失明者が視線を活用して情報を取得し、物理的な対象を探索できるインタフェースの開発です。この視線探索インタフェースとは、眼球運動や注視点を元にホールドの探索を支援するインタフェースです。

具体的には、失明者がクライミングを行う際に、ARゴーグルを用いて自由に視線を動かし、視線がホールドの位置と重なった時点で、グラスから音が鳴る仕組みです。少しずれた位置に視線がある場合は異なる音が鳴り、ホールドからの距離が把握できます。さらに壁に点在するホールドの位置を全体的に把握してからコースを選べるのはメリットです。視線探索インタフェースで物体位置を探索できることはすでに検証済みですので、次のステップはARゴーグルを装着した健常者が、ひとりで安全に登れるかどうかを実験。その先は、外部環境での実験や失明者を対象とした実験へと進めていく予定です。

まだ世の中にない発想を広める楽しさ

————そのほかにどのような研究が進行中ですか。

池田:大阪大学の大学病院との共同研究で「コンタクトスポーツ選手の外傷性脳症の病体解明と診断法の開発」に携わっています。コンタクトスポーツの中でも研究対象はプロレスラーの選手。プロレスの試合で選手は全ての技を受けるので、脳に障害が生じやすいのではないか、中でも眼球をコントロールする脳を損傷してしまう可能性があるのではないか、などの仮説がありまして。その診断方法にVRゴーグルを使った視線解析が役立てられたら、と研究を進めています。

両目を使うことで奥行きや立体構造を感じる能力、つまり両眼立体視やランドルト環を用いた視力判定、見える範囲の機能を調べる視野検査など、さまざまな検査のために長時間プロレスラーを拘束することは極めて難しいです。開発中のインタフェースを用いれば、複数の検査を同時に実施することができ診断時間の短縮が可能になります。また将来的には、戦いの最中に脳に異変が起こったら、その場で視線が正常かどうかを判断できる、そんなツールとして活用できるのではないかと議論を重ねています。

————スポーツや医療のみならず、さまざまな分野での活用に期待が膨らむ拡張現実感。この学問の魅力はどんなところにあるのでしょう。

池田:我々の役割は製品をつくることではなくて、まだ世の中にないものをつくるための土台、発想を世に広めることです。実験や検証を重ねて、その可能性を示すのが我々の仕事だと思っています。拡張現実感の研究の面白さは、物理や数学などの成熟した分野と違って歴史が浅いので、新しいテーマを見つけて極めたら、いきなり世界ナンバーワンになれる可能性があることでしょう。ベースの知識と熱意さえあれば第一人者になれる、夢が叶う分野だと思います。

————池田先生が描く、そう遠くない未来社会の姿とは?

池田:ヘッドマウントディスプレイが普通の眼鏡ぐらいのサイズになり、視野の狭さなどの課題が解決され、一般に普及していくと、世界は大きく変わると思っていまして。例えば大阪の梅田の地下道は非常に入り組んでいて、サインがたくさんありすぎて、進むべき方向を見失いがちですよね。そういう時にARグラスをかけて、個人のニーズに合ったサインだけが出るようになれば、歩きやすくなると思うんです。そうすると、ごちゃごちゃした看板や案内標示がなくなり、現実の世界が美しくなるんじゃないかと、期待を抱いています。