社会学部では、リアルな現場での気づきを通じて、理論と実践を往復し、視野や関心を広げる学びが提供されています。2025年4月、瀬田キャンパスから深草キャンパスへ移転し、「現代社会」、「文化・メディア」、「健康・スポーツ社会」、「現代福祉」の4領域制に改組。志向性に応じた学びを深める学部へと進化しています。そんな社会学部の学生5人が、滋賀県と共に「心のバリアフリー」を推進する第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会のリーフレットを作成。パッカブルな冊子に込められた思いを伺いました。

滋賀県からの依頼で制作スタート

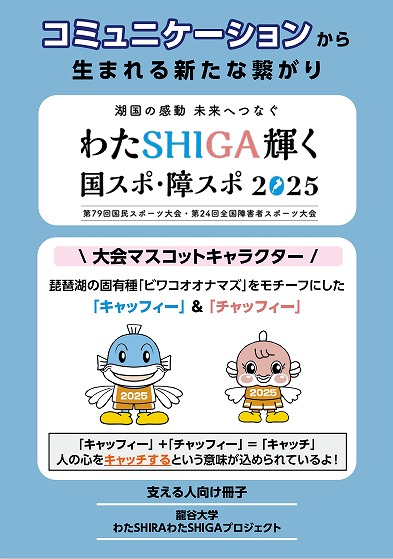

2025年9月から10月にかけて、44年ぶりに滋賀県で開催される第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会。大会の愛称「わたSHIGA輝く国スポ、障スポ」には、両大会に関わるすべての人が主役として光り輝けるように、との願いが込められています。

滋賀県の「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会」からの依頼を受け、社会学部の5人が2024年4月からプロジェクトをスタートしました。

小泉音さんはサッカー、阪上姫菜さんはバトミントンとアルティメット、十露木涼音さんと福浦彩花さんはバレーボール、馬場一華さんはソフトテニスと、5人全員がスポーツ経験者ですが、障害者スポーツに関する知識はゼロからのスタートでした。そこから障害について深く知るため、さまざまな現場に足を運びました。

十露木 涼音さん(社会学部3年生)

「私たちはこれまで、プレーする側としてスポーツに携わってきました。体を動かすことが好きなのはもちろんですが、競技を支える側にも興味を持っていました。そんな時、社会学部の久保先生からこういうプロジェクトがあるよとお話をいただき、ぜひ参加したいと思いました」(十露木さん)

小泉 音さん(社会学部3年生)

「まずは障がいに関する基礎的な知識を身につけることから始めました。実際に、滋賀県脊髄損傷者協会の方にお話を伺い、滋賀県立視覚障害者センターや滋賀県立聴覚障害者センターも訪問しました。滋賀県で開催された障害者アーチェリー大会ではボランティアとして、フライングディスク大会では審判として参加しました。障がいのある方から直接聞いたことや感じたことを、リーフレットでどのように伝えればよいか、5人で何度も話し合いを重ねました」(小泉さん)

5人のアイデアを10ページに込めて

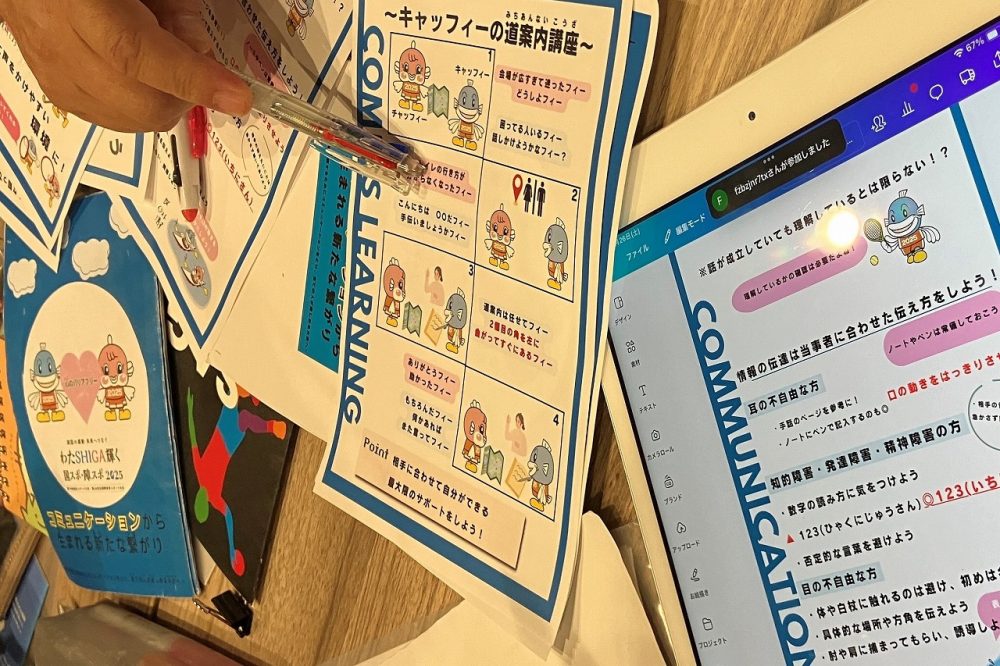

リーフレットの役割は、多様な心身の特性や価値観を持つ人々が互いに理解を深め、コミュニケーションを取りながら支え合う「心のバリアフリー」を推進することです。情報を共有することで、支援する人もアスリートも安心できる、そんな“お守り”のようなリーフレットを目指しました。学生ならではの感性を活かした工夫が、ページの随所に散りばめられています。

馬場 一華さん(社会学部3年生)

「私はコミュニケーションのページを担当しました。さまざまな大会に参加する中で、自己紹介の大切さを実感しました。インタビューで知り合った同年代の選手が、別の場所で偶然再会した際に私を見つけて手を振ってくれたときは、本当に嬉しく感じました。お互いに自己紹介をしておくことで、一気に距離が縮まり、仲良くなれるということを実感しました」(馬場さん)

「リーフレットは、会場を動き回る方にとって持ち運びやすさが重要だと考えました。リュックのポケットにすっきり収まり、ボランティアの方が斜めがけして使うサコッシュにも入れやすく、まっすぐ取り出せる、ちょうど良いサイズだと思います」(十露木さん)

「リーフレットは小さなサイズで文字数に限りがありますが、内容がしっかり伝わるように、A6版の両面に各6ページ、ジャバラ折りの構成にして、持ち運びやすさにも配慮しました。また、デザインやフォントにも細かく気を配りました。表紙には、大会のマスコットキャラクター『キャッフィー』と『チャッフィー』を登場させ、すべてのページに配置。語尾も『〜しよう!』『しているよ』などの口語調にすることで、親しみやすさを意識しました」(福浦さん)

阪上 姫菜さん(社会学部3年生)

「身体障がい、知的障がい、精神障がいなど、障がいにはどのような種類があるのかをコンパクトにまとめました。視覚障がいの説明では、当初『目の不自由な人』という表現を用いていましたが、専門家の方から『“不自由”という言葉に違和感がある』とのご指摘をいただき、表現の修正を重ねました。もともとは2ページで紹介する予定でしたが、最終的には1ページにまとめることになり、誰もが違和感なく、わかりやすく、かつ簡潔に伝えることの難しさを実感しました」(阪上さん)

「私が担当したのは手話のページです。動作がともなう手話は、平面の紙だけでは十分に伝えることが難しいため、QRコードを読み込むことで手話の動画が視聴できる仕組みを取り入れました。滋賀県立聴覚障害者センターの方々にご協力いただき「ありがとう」「頑張れ」「お疲れさま」など、計6種類の手話を紹介しています。手話は手の動きと同じくらい、表情による感情表現も重要ですが、何よりも“やってみよう”と思う気持ちが大切です。ぜひ、ボランティア活動前などの練習として活用していただければと思います」(小泉さん)

「動画には音声を入れず、視覚障がいの方にも理解していただけるよう工夫しました。気になるところで一時停止しながら、何度も動画を見て練習していただけたら嬉しいです」(福浦さん)

選手と接して感じたことを文面に

2024年に佐賀県で開催された第23回全国障害者スポーツ大会に学生たちも遠征して参加。実際に選手やボランティアの方々にインタビューを行い、大会の雰囲気を肌で感じられたことが、リーフレット制作において大きな刺激となりました。

「障スポは競技数が多く、選手へのインタビューは貴重な体験でした。実際に競技している場面を目の当たりにして、想像以上の熱量や一体感を感じました。どの選手もレベルが高く、迫力のあるプレーがとても印象的でした」(十露木さん)

「佐賀県では本当にたくさんのパワーをいただきました!私は卓球の会場で、優勝された方にメダルを見せていただいたのですが、そのときの表情が本当に嬉しそうで、心からの喜びが伝わってきました。改めて、感情は障がいの有無に関係なく、その人自身の個性なのだと思いました。感情をそのまま表情に映し出す純粋さに触れ、私も「嬉しい」「悔しい」「悲しい」など、さまざまな気持ちをもっとストレートに表現できたら、人生がもっと豊かで楽しくなるのではないかと思いました」(福浦さん)

「このプロジェクトを通じてさまざまな方と出会い、話す中で、相手と同じ目線に立つことの大切さに気づきました。“ちょっと”や“少し”といった曖昧な表現では伝わりにくいと指摘され、具体的な数字などを提示しないと理解しづらい方がいることにも気づきました。たとえば『もうちょっとで、そこに着きます!』と言われても、どれくらい待てばよいのかわからず不安になることもありますよね。そうした背景も踏まえ、リーフレットには“曖昧ではなく、明確に伝える”という項目も盛り込みました」(馬場さん)

滋賀大会も現地からエールを届けたい

それぞれがさまざまな場面で得た気づきや、思いを詰め込んだリーフレットが完成。制作して終わりではなく、5人全員が実際に現地へ足を運び、大会を支える予定です。

「このプロジェクトに参加してから、学内に掲示されているさまざまなボランティアのポスターやチラシに自然と目が向くようになりました。滋賀県で開催される全国障害者スポーツ大会には、審判として参加できればと考えています」(阪上さん)

「阪上さんと一緒にフライングディスクの審判講習会に参加し、本格的な審判資格の取得を目指しています。最初はボランディアとして関わるつもりでしたが、『審判をやってみては?』とお声がけいただき、ぜひ挑戦してみたいと思いました」(小泉さん)

「滋賀県での大会以降も、さまざまなボランティアに参加していきたいと思っています。例えば、駅で白杖を使っている方を見かけた際には、積極的に声をかけるなど、プロジェクトで得た学びを日常の中でも実践していきたいです」(十露木さん)

「私もボランティアとして参加する予定です。最近では、ヘルプマークを身につけている方に自然と目が向くようになりました。ヘルプマークは、周囲に理解を求める意思表示でもあると思います。立ち止まっている方を見かけた際には、自分から『お困りごとはありませんか?』と声をかけられる存在でありたいです」(馬場さん)

福浦 彩花さん(社会学部3年生)

「最近は、ボランティア活動以外にも、自分にできることがあるのではないかと考えるようになりました。特に、大会を盛り上げるために、キャッフィーとチャッフィーを活用することに興味があります。例えば、この2体をモチーフにしたクッキーを作る企画を提案するのも面白そうだと思っています。今回のプロジェクトに参加したことで、一歩踏み出せば目の前の景色が変わるということを実感しました。ボランティア活動に少しでも興味のある方は、ぜひ行動に移してみてください!」(福浦さん)

制作したリーフレットは、計3万9000部を印刷し、滋賀県の職員やボランティア関係者など、大会運営に関わる方々へ配布される予定です。ボランティア活動やリーフレットに興味をお持ちの方は、ぜひご覧ください。