二枚貝セタシジミを評価指標にした環境調査

琵琶湖は日本最大の湖であり、多くの生き物が生息し、わたしたちもその恩恵を受けて生活しています。

先端理工学部・岸本直之教授の専門分野は、水質システム工学(水質形成に関連するシステムを工学的な視点で捉え、理解し、制御するための学問)。岸本教授は、2018年から2021年度に行われた、琵琶湖沿岸域の環境再生を試みる産官学一体のプロジェクトに参画しました。

このプロジェクトは、琵琶湖保全再生法に基づく沿岸環境の保全再生の研究をする滋賀県を中心に、東レテクノ、滋賀県、関西医科大、岡山大、九州大が関わっています。岸本教授は関係各所から届いたデータをもとに、コンピュータを用いた数理モデルを構築し、解析結果を提示しました。

今回のプロジェクトでは、セタシジミが環境保全の指標生物となっています。セタシジミは琵琶湖固有種の二枚貝。昔は庶民の味だったそうですが、漁獲量は年々減少し、今では高級食材になっています。

セタシジミは、湖底に生息する食物連鎖の上位に位置するキーストーン種(生息数は多くないにもかかわらず、生態系に大きな影響を与える要となる生物種)だそうです。

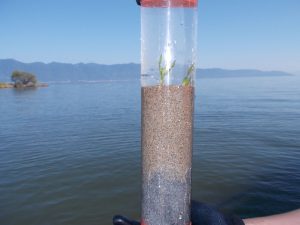

「セタシジミが生息する湖底は、汚泥の堆積による砂地減少など環境変化の影響を最も受けやすい場所です。セタシジミは、砂の中から入水管を伸ばして体内に水を取り込み、濾過しながら水中の浮遊有機物や植物プランクトンを食べます。水中の過度に増えた栄養素を濾し取り、水を浄化する働きがあります」と、岸本教授。

4年目となったプロジェクトの終盤、岸本教授の解析により「セタシジミの生存を左右するのは、溶存酸素(水中に含まれる酸素量)の低下と高い水温」ということが明らかになりました。

「溶存酸素は、湖底の水が流動しなくなることで低下します。水中生物にも酸素は必要なのです。また、30度を超える高水温では呼吸が活発になりすぎ、エネルギーを消費して死んでしまうことがわかりました」(岸本教授)。

要因は、地球温暖化や、ダムで河川から砂が運ばれなくなったこととされています。しかし、人間生活と自然環境の両方を守るのは難しい課題です。

近年の水質調査によると、琵琶湖の水質は良くなっています。しかし、セタシジミの繁殖は戻ってきていません。その理由は、1990年代から2000年ごろ、アオコという藍藻類が多く発生し、生態系が変化してしまったからです。セタシジミのエサは藻類ですが、珪藻類を食べていた頃はよく太っていました。現在食べている藍藻類ではやせ細る一方だそうです。

岸本教授の研究テーマは水質汚濁メカニズム解析と水処理テクノロジー

「水処理施設は単機能の装置を組み合わせ、システムとして役割を発揮します。それぞれの生物が集まった生態系も同じ。物理的要素や生物・化学反応などを統合的に取り込み、それを数理モデルによって解析すると、見えていなかったものが見え、予測をたてることができます。問題点がわかれば、そこを重点的に対策する。応用範囲も広い。物質収支という考え方です。数式に当てはめていくのはとても難しいように思いますが、理解すれば面白いものです」と、岸本教授。

琵琶湖でのプロジェクトがモデルケースとなり、今後は、同じような環境問題に直面している日本国内の湖沼での調査研究へと広がっていくことが期待されています。