2025年10月4日、「日本ソーシャル・イノベーション学会第7回年次大会において、SI大学連携事業共催によるシンポジウム「心理、文化、経営から共生とソーシャル・イノベーションを考える」が龍谷大学深草キャンパスおよびオンラインで開催されました。

前編に続き、後編ではパネルディスカッションの模様をお送りします。

*敬称略

アートや気功など非言語的な手法が

社会と繋がる入り口となる

濱野 清志(京都文教大学大学院臨床心理学研究科 教授)

「私の専門は臨床心理学で、個人の心の悩みについて研究しています。心と体の繋がりは大切ですので、私自身、長年にわたり気功を続けています。自分の体と付き合い、それを臨床にどう活かすことができるかということにも取り組んでいます。

本日のテーマ『共生』については、個人・家族・社会×アート×非言語的次元という観点からお話ししたいと思います。

私が関心を寄せているのは、生命の“自発動”です。これは、自分の意志で体をコントロールするのでなく、体が自然と動いていく現象です。気功をしていると、心は体をコントロールしたつもりになっているけれど、体は命の流れに沿って動いている。自分はこの体を使って生きているけれど体は自分のものではない、体は他者だということがわかります。まずは自我のコントロールを超えた働きを意識する感受性をもつこと。体が自然と動くことに心を開かないと、体と心の付き合いが難しくなります。

ソーシャル・イノベーションで目指しているのは社会課題の解決ですが、まず考えたいのは、個人、家族、社会の三層構造です。個人は心の変容、心身の変容、そして自己理解を深めていく必要があり、その個人を支えているのが家族です。個人(一人称)と家族(二人称)の関係から心が誕生し、発達していきます。人が集まると社会になりますが、社会になると不特定多数を指す三人称になり、単なる個人の集合ではなくなります。社会や文化は、大きくなりながらも独立した一つの生き物のような存在になってきていると感じます。

個人の変容をなくして社会は変わらないといわれています。しかし、サイコテラピーで悩みを抱える人に向き合うと、社会や文化の仕組みに巻き込まれ、自分の生き方が制限されるということも起きます。社会の仕組みが変わらない限り悩みが消えないという例は数多く存在します。

言語的、制度的な枠組の限界を超え、自分の内側で生きている“何か”に触れていく必要があると考えます。芸術療法やアートは、そこに通路を作ることができます。言語では問えないものを可視化することで、自分でも気づいていない可能性に触れることができ、個人や家族と社会の繋がりを見つける入り口にもなります。社会に繋がっていく前の、自分自身の足場が確かになるということですね。ソーシャル・イノベーションを確かなものにしていくためには、言葉にならない”何か”と繋がっていないといけません。そのつながりをどう作るのかが非常に大事なことだと思います。」

経営学での注目ポイントは

「場の設計」と「面白さ」

高橋 勅徳(東京都立大学経済経営学部 准教授)

「私はここ20年ほど、経営学研究における制度派組織論を整備し、それを企業家研究にどのように展開していくのかということに取り組んできました。2018年に出版した書籍『ソーシャル・イノベーションを理論化する』では、欧米における世界のソーシャル・イノベーション研究、特に経営学的な研究や経済に関わる人間に適した研究というものを踏まえ、どのような研究や展開が可能になるかという理論化を試みました。

ソーシャル・イノベーション研究には、大きく分けて2つの潮流があります。ひとつは社会政策学派。社会学、人類学、政策学、法律学といった研究をされている方々が中心となります。もうひとつは経営学の人たちによる研究で、ビジネススクールを中心に展開されてきたので、ビジネススクール学派とよばれています。アメリカでは、ソーシャル・イノベーション向けのビジネススクールがあり、ファンドによる人材育成がおこなわれています。そのなかで、経営学研究が大きな役割を果たしてきました。経営学研究領域での関わり方としては、ソーシャル・イノベーションのプロセスにおいてどんな段階を踏むのか、各段階で企業が何をするべきかをマニュアル化し、操作可能な形にしていくことが特徴です。

近年の経営学では、ソーシャルビジネスの創出・普及を担う社会企業家に求められる具体的な行動に注目されてきました。ソーシャル・イノベーションのプロセスモデルとしては、創出プロセスと普及プロセスの二段階のモデルが提示されています。前者(創出プロセス)では、社会的課題に対応した事業構築に注目する、後者(普及プロセス)ではステークホルダーからの支持を獲得するための交渉や正当化戦略に注目するといったものです。

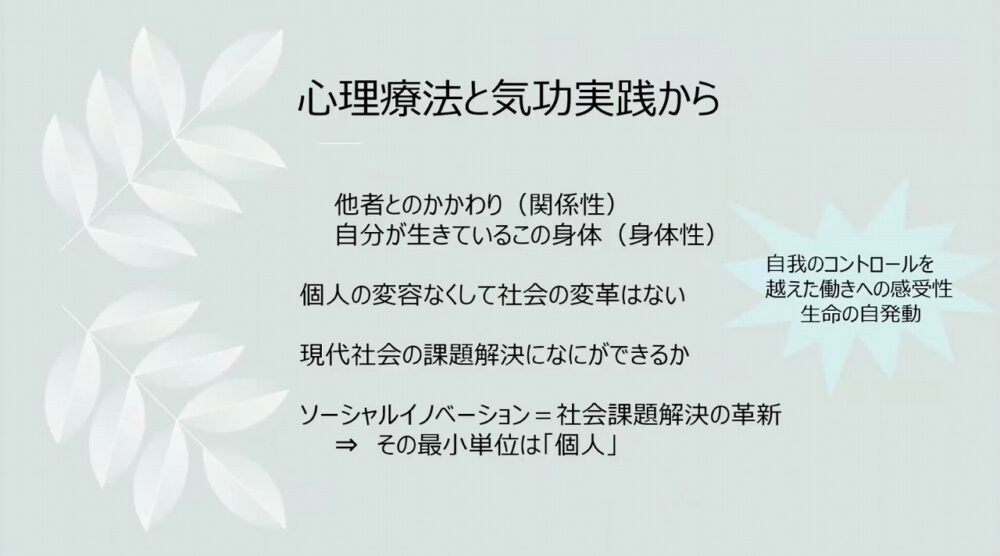

私たちは『このプロセスモデルには行き詰まりを産んでいるのでは』と考え、研究をスタートさせました。(プロセスモデルの行き詰まりを産み出す)第一のドグマを『スーパーヒーロー仮説』としています。これは、社会的課題を発見し、ビジネスプランを構想したうえで銀行や投資家から資金を集め、仲間を募り、製品やサービスを売り込む、さらに行政とも連携する……こうしたすべての役割をこなせる万能な人材を前提としているという問題です。入澤理事長の基調講演で『人をどう育てるか』というお話がありましたが、“このようなスーパーマン”を育てようとした時点で、計画は頓挫する可能性が高いです。価値観を共有したいという前提のもとでは、知らず知らずのうちにその価値観を他者に押し付けていることもあります。価値観の共有ではなく、利害の調整を起点にして現象を捉え直した方が良いのではないかと考えます。

第二のドグマはその『価値の共有』です。環境保全や地域活性化といった倫理的価値は、確かに正しいです。資金を得て起業しようすると、これらの価値を第三者にアピールする必要があります。しかし、失敗すると『ご理解をいただけなかった』と言いがちです。つまり、周囲の人たちが協力してくれなかったからという責任転嫁です。価値観と倫理的正しさと、ステークホルダーが資金協力をすることは別問題です。これまで、『理念は正しいと考えるが、具体的な協力はできない』ということについては議論されてきませんでした。

今後のソーシャル・イノベーション研究において重要なのは、渋谷のスクランブル交差点のような『それぞれに利害関係はあるけれど、秩序が保たれている』状態をいかにして作るか。事業を考え、人と資金を集めるという順番ではなく、まずはおもしろそうな場を作り、集まったものから多角的に検討する。このようなアプローチが必要であり、提案していきたいと思います。」

沖縄での研究テーマは

自然・手仕事・文化と新たな価値の創造

高橋 そよ(琉球大学人文社会学部琉球アジア文化学科 准教授)

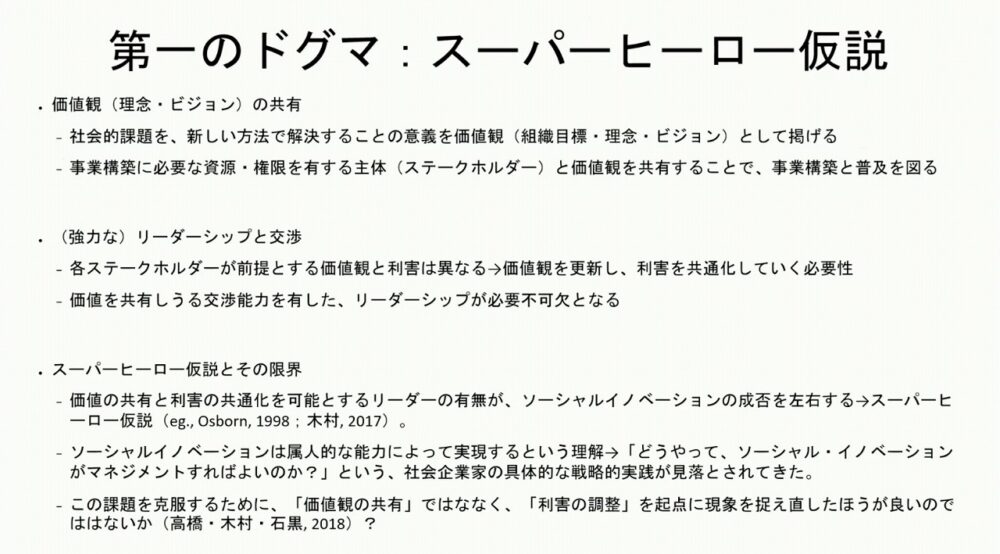

「私の専門分野は生態人類学、環境民俗学です。サンゴ礁を生業(なりわい)の場とする小規模漁業を営む素潜り漁師の研究をしています。個人と家族、社会といった繋がりの中でも、特に人と自然との関係性を研究対象としています。

沖縄に『サバニ』という伝統的な小舟があります。私は、素潜り漁師に弟子入りをして、サバニに乗り、タコを突いたり、アオリイカの追い込み漁などをおこないながら、彼らの自然観や自然認識のあり方を研究してきました。

先ほどの入澤先生の話を伺い深く感動したのですが、人間であることを改めて問い直すためには、“手触りのあるもの”を問い直すことが大切ではないかと思います。私は、自然をどう読むか、あるいは自然をどう活かしていくかという知識を、手わざと技法そして、その知恵が具現化された道具に注目しています。また、人類の移動史から考えた時に、資源が限られている島という環境において、人々はどのような知恵を創造し、価値変換しながら生存してきたのか、そのコミュニティの維持機構のあり方に関心があります。

現在、地域文化をめぐって、日本各地で共通する課題があります。グローバリゼーションと文化の均質化、共同体の変容や都市部への人口流出、高齢化、災害などです。そして、沖縄の地域文化は、人の手による戦争という災禍と復興を経験してきました。私自身、このような幾つもの課題が複合的に絡み合う現場でもある沖縄をフィールドに、文化を軸にしたコミュニティ作りに取り組んでいます。

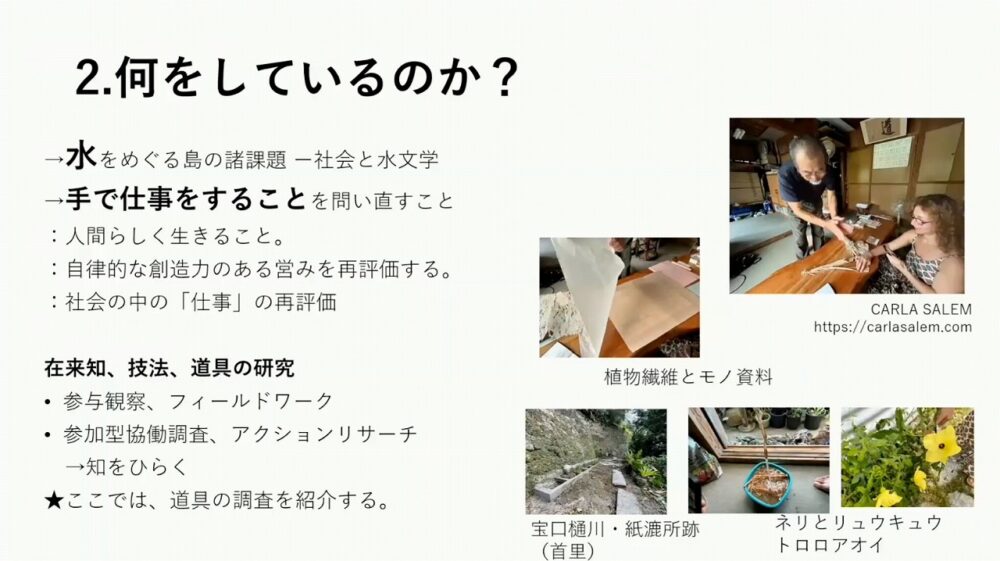

このような文化とコミュニティづくりをめぐる課題に対して、最近取り組んでいるテーマは大きく2つがあります。一つは水と社会との関わり、そしてもう一つは手で仕事をすることです。今日は後者の取り組みを紹介したいと思います。私は、その土地の人たちが育んできた在来の知識、つまり在来知と、技法、道具に関する記憶を、地域の方と共に掘り起こすアクションリサーチをおこなっています。ソーシャル・イノベーションを考えるにあたり、アクションリサーチは重要な手法になってくるのではないかと思います。

いくつかの事例をご紹介します。沖縄では、琉球王朝時代よりバショウ科の植物を使った紙づくりがおこなわれてきました。芭蕉布の糸は芯の部分を使いますが、芭蕉紙はその端材となる硬い部分の繊維を余すことなく工夫して紙の素材として応用してきました。今の言葉でいうところのアップサイクル、価値変換してきたとも言えるかもしれません。先日、レバノンからアーティストであり紙文化財保存科学の研究者が、爆撃で被災した紙資料やアート作品を復元するため、その土地にある資源を活かした資料保全の方法を編み出したいと、レバノンにもあるバショウ科に注目して芭蕉紙の調査にいらっしゃいました。現在、沖縄では芭蕉紙の職人は1、2人しかいない状況にあります。この職人さんらとの対話は、国や文化を超えて、限られた資源を生かし、生きるための知恵や技法を再評価する機会となりました。このように、私は、あるものに価値を見出し、手を使って仕事をすることを問い直すことが、今後の社会を創造する上で非常に重要だと考えます。例えば、漁師さんはさまざまな材料を価値づけて、それらを組み合わせて擬似針を作っています。漁獲対象となる魚の生態をよく観察し、その魚が好む紋様が浮かび上がるような牛の角や桑の木を使ったり、スクリュードライバーを改造したりといった工夫が見られます。このような道具の記録や語りの記録を、地域の漁師さんらと一緒に行なっています。今では、漁師さんたちが主体となって記録に取り組み、最近では自分たちで小さな資料館とも言える、漁具小屋を手作りしてしまいました。社会を変革していく上で、このように地域の方自身が、地域の歴史や文化を掘り起こし、未来に向けた新たな気づきを得ることのできるアクションリサーチや協業が大切だと考えます。」

「共生」をテーマにしたパネルディスカッション

大石:先生方のお話のなかで、共感から信頼に繋がる要素として、身体性という言葉が出てきました。仏教では身体性をどのように捉えているのでしょうか。

入澤:仏教研究のなかで最も遅れているのは身体性の問題だと思っています。龍谷大学には仏教の研究者がたくさんいますが、キャンパスのなかで身体を用いた実践はほとんどおこなわれていません。実践と理論が分離してしまっているのですね。しかし、私としては社会を好転させるためには身体性というものは非常に重要だと思っています。

大石:心を解放したり、自由にしたりするところに身体性が関わっているのではないかと思います。濱野先生、アートや非言語の表現から考える共生について教えてください。

濱野:個人の変化、つまりサイコセラピーを考えるときに、言葉に頼りすぎるとやはり無理があります。語れないところに知恵がある。しかし、語れないからといって放置していいわけではありません。自分のなかにある“語れないもの”とどう付き合うか、いかに言葉に乗せて表現するか。自分のなかで自然に展開するものを言葉で接近できるような何かにして、誰かと共有できるものにしていく。これがまさにアートだと思います。

大石:高橋 勅徳先生は、ドグマを2つ紹介されていました。制度と言語的な世界を超えていく、ということでしょうか、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。

高橋 勅徳:最近、東京の街中でストリートピアノを見かけることがあります。子どもが遊んでいることもあれば、見事な曲を弾いている人もいる。そこで思ったのが、何かの場で「対話をしてください」「心を解放してください」といわれると、僕たちはドグマかイデオロギー性を感じて構えてしまうということです。だからこそ、ソーシャル・イノベーションでは「押し付けない」「自発的に参加してもらう」「そこで楽しいと思える気持ちが生じる」ようなマネジメントを設計するアイデアが必要なのではないでしょうか。河原に棒を置いたら男の子が野球を始める、というような感じです。これは経営学におけるマネジメントのトレンドでもあります。

大石:ありがとうございます。高橋そよ先生には、人と人が共生するうえでの自然の力についてお聞きしたいです。

高橋 そよ:環境保全の問題は人間の暮らし方の問題でもあります。入澤理事長の基調講演で「自他不二」という言葉がありました。食卓に並ぶ肉や魚がどのようにやってきたのだろうかという想像力がなければ、私たちと自然は分断されたままです。私たちは自然を利用する、生きている系(Living system)の一部として生きています。だからこそ、自然と人間の関係を問い直す教育が必要だと思いました。

大石:最後に、ソーシャル・イノベーションの醸成について、どのような要素が必要かを教えてください。

入澤:教育現場で最も大切だと思うのは、学生のみなさんの誤解を解くことだと思います。2001年、アフガニスタン・バーミヤンの大仏がイスラム教徒によって破壊されたとき、日本ではイスラム教に対する偏見が強まりました。しかし、1000年以上にもわたり大仏を守り続けていたのも同じ地域のイスラム教徒でした。物ごとを見るとき、私たちは思い込みで行動してしまっている。教育現場では、そのことを自覚してもらうことが非常に重要だと思っています。

濱野:ストリートピアノのお話がおもしろかったので、もうひとつ。大学の教室には机と椅子が配置されています。セッティングは我々に働きかけているのです。だからこそ、ここに“座らされている”ときの心の動きは決まってきています。私たちが自然に対話できる場所はどういった場所なのだろう、どのようなセッティングなのだろうと考えると、さまざまな設定や仕組みが有り得ると思います。

高橋 勅徳:私が学部生だったころは、企業研究という学問もソーシャルビジネスという言葉もありませんでした。そのような授業も、話し合う場もなかったのです。現在は、私の授業を受ける約200人の学生のうち、毎年10人ほどが起業について相談に来てくれます。選択肢が多くなったことを羨ましく思います。「共創HUB京都」といった場は、学生たちが誰かに話しかけるという心理的ハードルが下がるのでとても良いと思っています。

高橋 そよ:現在は、オンラインや朝活、社会のなかでのコミュニティなど、学びの場が多様化しています。大学の外でも学ぶ場がたくさんあるので、大学は「大学だからこそ提供できること」を真剣に考えなければならないと思います。本日のシンポジウムを通じて、「知らなかったことを、知る」ことはものすごくワクワクすると感じました。人間らしい創造性は、人間の知的好奇心によって育まれる。この楽しさを伝えることが、大学での学びには必要だと考えました。

大石:本日いただいたアイデアは、すべて実践できるような気がします。これらを活かし、ソーシャル・イノベーションを起こす人材を育成していきたいと思います。みなさま、本日はありがとうございました。