『MY WAY YOUR WAY 迷わず行けよ 行けばわかるさ(2016年)』、『TOO MUCH やりすぎ!展(2018年滋賀/2019年京都)』、『想像する文字展(2021年京都)』…。好奇心がくすぐられる個性的なタイトルは、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターの松本拓研究員が企画してきた、障がい者アート展に付けられたもの。2014年から10年以上、障がい者アートに魅せられ続けてきた松本研究員と、チラシやポスター制作を担当するデザイナーの宮本賢司さんにお話しを伺いました。

約30年前、龍谷大学で出会った

友人ふたりで作り上げるアート展

—お二人は龍谷大学社会学部社会学科に通った同級生で、卒業後もずっと友人関係が続いているそうですね。

「そのころの社会学部1・2回生は、苗字の並びでゼミの所属が決まりました。松本と宮本、どちらも“ま行”だったから知り合って(笑)。学生時代の思い出といえば、ふたりで航空チケットだけ予約して、宿も何も決めずにタイを旅行したこと。現地ですべて交渉して、タイの最北端まで行ってみよう!という謎の旅でした。たくましいチャレンジに憧れていたのでしょうね」(松本)

「いつも一緒に飯を食ってる仲間が何人かいて、みんなに声をかけたんですけど、行きたいって誰も言わなかった。行く!と手を挙げたのが僕ら二人だけだったんです」(宮本)

—大学卒業後、松本さんは大学院に進み、今日までどんな道を歩いてこられたのでしょう。

「これ!と定まった分野があったわけではなく、社会学って面白いな、もうちょっと勉強したいなと大学院へ。社会の中の、生きるとか、生命とかをテーマに、半分は哲学で半分は社会学のような分野を研究してきました。龍谷大学で研究を続ける中で、恩師である青木惠理子先生から『テーマを決めて、現場に出てみたら』と背中を押され、障がい者アートの調査を始めました」(松本)

—それまでも障がい者アートに関心を持っておられたのですか。

「たしか2008年ごろ、テレビである人の作品を見て、衝撃を受けたのが障がい者アートとの出合い。滋賀県の作家・澤田真一さんの作品だったのですが、立体でトゲトゲしていて、見たことのない造形だった。理解できなかったけれど、とても惹きつけられて。そこからずっと心に残り続けていたんです。2014年ごろから施設に伺って、現場でインタビューして調査を続けていたんですけど、客観的なポジションにいてもあまり面白くないなって。直感的に、僕も仲間になれたらと考えるようになり、龍谷大学でアート展を開く流れになっていきました」(松本)

—最初の展示、2016年の『HELLO コレからのはじまり』からずっと、宮本さんも参加されているそうですね。

「僕はアートやデザインに関しては素人なので、その道のプロに協力してもらおうと。そう考えたら大学時代から仲良くしている宮本さんがいるじゃないかって。多分こういうプロジェクトは、好きな分野であろうこともわかっていましたし。役割分担としては、僕が資金を集め、コンセプトやキーワードを決め、作品選びをします。大枠を決めたところで宮本さんに相談。チラシ・ポスターの共通デザインやメインビジュアルとなる作品を決めていきます」(松本)

—社会学部を卒業してデザイナーに、宮本さんの経歴も教えてください。

「元々雑誌を見るのが好きで、就職活動の時にはデザインに興味がありました。でもパソコンも使えなくて、絵も描けるわけでもないので、社会学部ということもあり、ひとまず印刷会社に就職して営業をしてました。そこからもデザインが好きで、『広告批評』という昔あった雑誌をずっと読んでいましたね。そこに出てくる広告を作る人たちが、かっこよくて。広告って、こういうことを伝えたいから、こういう写真を撮って、こういう文章で伝えましょうって、話し合って作られていくことが誌面で紹介されていた。そんな風に理屈を積み上げていくことなら、自分にもできるんじゃないかと思い、20代半ばでリスタート。昼間は倉庫での梱包・仕分けの仕事をして、夜間のデザイン学校に通って。デザイン事務所で経験を積んでから、30歳くらいで独立しました」(宮本)

研究者とデザイナーで

開拓する新しいアートの世界

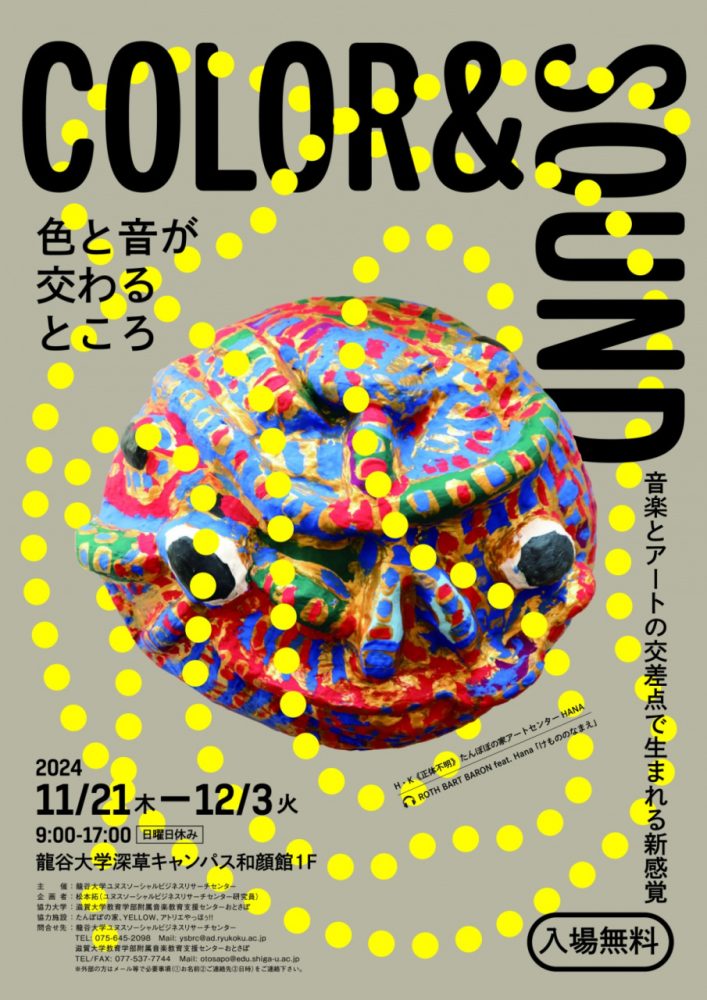

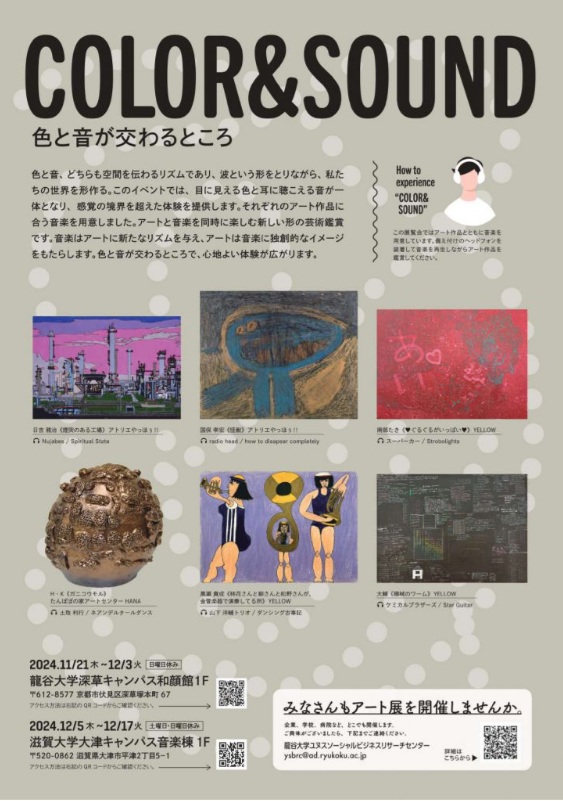

—昨年11月〜12月に行われた『COLOR&SOUND 色と音が交わるところ』も好評だったとお聞きしています。どのようなアート展だったのですか。

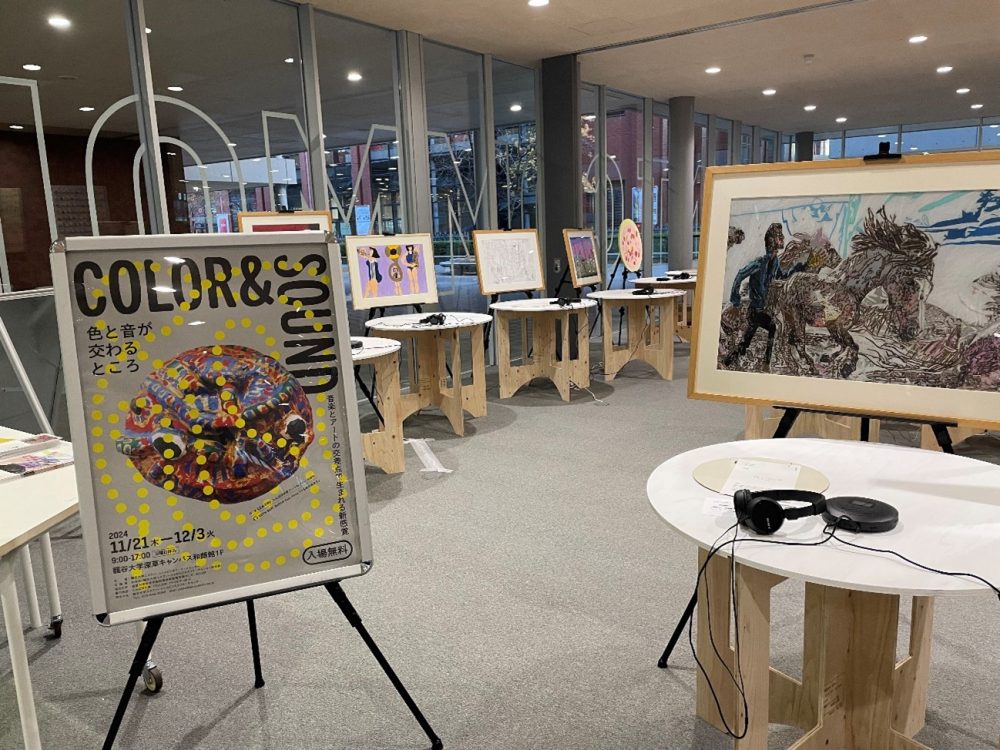

「イーゼルに立てた作品を会場に配置し、その一つひとつの前にそれぞれCDが添えられていて、ヘッドホンで音楽を聞きながら作品鑑賞してもらいました。こういう展示ってあまりないんですよね。プロのキュレーターはされない試みですし、料金を取る場合も著作権の問題でできない。まさにアマチュアの強みを活かした、新しいアート展だったと思います」(松本)

「音楽という目に見えないものをどう表現しようか考え、今回のチラシのデザインは、ドットのラインでリズムを表しました。立体物の向こうまで行って戻ってくるような、音楽が舞っているようなイメージ。とはいえ理屈ではなく、パッと見て感覚的にかっこいいと思えるかどうかも大切なこと。学生さんが気になって足を止めてくれるようなデザインをいつも意識しています」(宮本)

「宮本さんのデザインって、温かみがあって柔らかい。こちらが思っている以上のものを作ってくれます。今回はどんなものがあがってくるのか、いつも楽しみにしています。宮本さんのデザインは可愛くて愛される、男性にも女性にもちょうどはまる、若者にちょうど合う温度感で、この仕事にぴったりやなっていつも思います」(松本)

作品の魅力が人間の魅力

障がい者アートが社会を変える

—改めて、障がい者アートの魅力ってどこにあると思いますか。

「僕が研究してきた、社会の中での生き方や性のあり方という領域と、障がい者アートが少しずつリンクして僕の中で繋がってきています。普段の生活の中で、障がい者の方の願望や欲望を知る接点ってあまりないですよね。彼らのやりたいこと、表現したいことを、アート作品が雄弁に語ってくれている気がしています。社会の中で役割を担って対価を得て生活していく、こうあらねばならないと僕らが思っている生き方以外の、人間のあり方を示してくれているような気がします。作品の魅力が人間の魅力につながっている、だから理屈じゃなくイイと感じさせる。障がい者アートは社会を変えていける潜在的なものを秘めている気がして、そこにも惹かれます」(松本)

「学校で教わったり、一般的・社会的にいわれている美しさや綺麗さっていうものじゃない、ぞわぞわしてどこか座りの悪いところが魅力なのだと思います。僕も最初は障がい者もアートも恐れ多い、近づきにくい感覚がありました。正直よくわからない、だから恐れ多いんだと思うんです。でもよくわからないものを知った方が多分、人生は面白い。僕もいまだによくわかっていません、だから関わっていきたいし、みんなにも知ってもらいたいと思っています」(宮本)

「福祉施設やアトリエにいる方々の関係性って、独特です。家族ほど親密ではないし、友達という感じでもない。けれど、それぞれ努力もするし、お互いへのリスペクトもちゃんとある。昔の地域のゆるい繋がりに近いような関係があり、ここで生きられたら楽しいだろうなと思います」(松本)

—アート展を通して、めざしていきたい未来とは?

「2024年の春、大宮キャンパスに近い門前町の「京つけもの西利本店」にご協力いただいて、店舗でアート展を行い好評いただきました。障がい者アートと何かをプラスすることで、関わる人も、鑑賞する人も変わります。障がい者アートを土壌にして、いろんな変化の芽を育てていけるんじゃないかと。たとえば、門前町でアートフェスをやって、各店舗がアートを活かしたグッズを開発してもいいし、ワークショップをしてもいいし。そういうことをみんなで考えていくこと自体、地域を活性化させるのではないか。障がい者アートで地域が元気になる動きを仕掛けていきたいです」(松本)