戦後の奄美は日本復帰運動に始まり、住民運動の連続でした。

権力との闘い、開発と自然保護のせめぎあいが続きました。中でも徳之島の核燃再処理工場反対運動(MA-T※計画反対運動)(1976~83)と、米軍普天間移設反対運動(2020)は特筆すべき運動です。徳之島は「核と基地」を跳ね返したのです。二つの運動を振り返ってみたいと思います。

コードネームは「MA-T計画」

それは一本のスクープから始まりました。

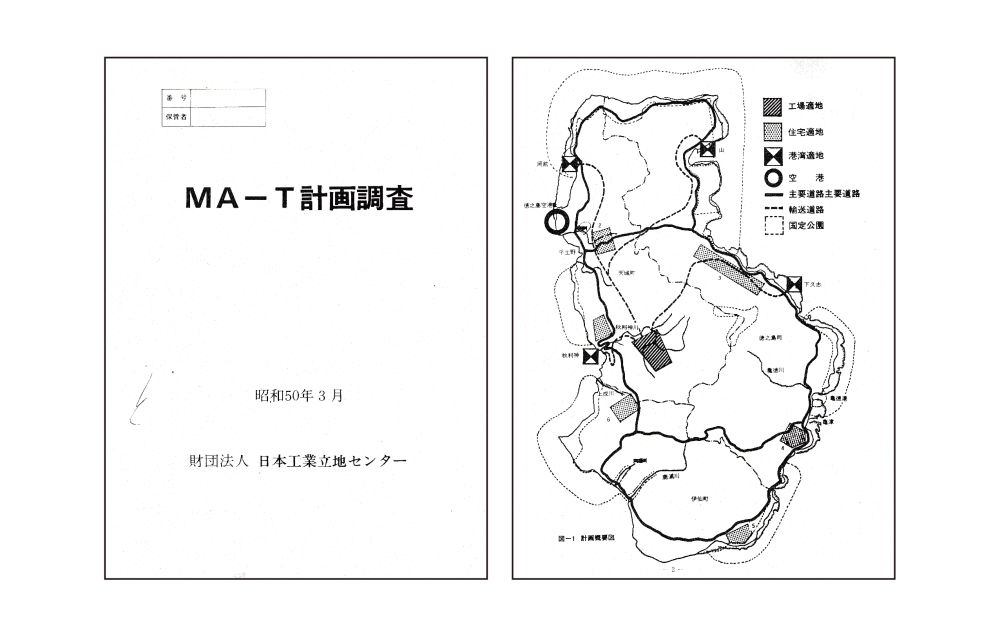

1976年9月28日付の南海日日新聞一面のトップ記事、「核燃料の再処理工場、秋利神(あきりがみ)に白羽の矢」がそれです。前年の75年3月に財団法人日本工業立地センターが策定した再処理工場立地調査を取り上げたのです。計画には「MA-T計画」というコードネームがつけられていました。

記事の概要は次の通りです。

通産省所管の日本工業立地センターは昨年3月、天城町秋利神上流に核燃料再処理工場の計画を想定する「MA-T計画」をつくり、関係部門へ極秘に配布していることがわかった。

センターは公表を避けているが、南海日日新聞社が入手した調査書の「まえがき」には「本調査は奄美群島第二の徳之島における使用済み核燃料再処理工場の適地性を調査したものであり、再処理工場建設推進の踏み台として役立つことを期待している」と述べました。

計画は同町秋利神川上流、三京(みきょう)を含む地域で300haの土地を買収、一日5トンの処理能力を持つ再処理工場を建設しようとするものである。

適地の条件として ①国定公園を除外した4地点に3000~5000トン級の港湾建設が可能 ②基盤が堅ろう ③人口の希薄な用地が300ha確保できる ④簡単なダム建設により用水が確保できる ⑤若年労働者が確保しやすい―を挙げている。

計画には専用道路、住宅、公園整備も盛り込まれていました。

※ MA-T計画の「MA-T」はマスタープラン・アトミック・徳之島という説と、ミツビシ・アトミック・徳之島という二つの説がありますが、今のところ、どちらも確証がありません。(樫本喜和:「奄美 日本を求め、大和に抗う島」)

反対運動始まる

「徳之島が使用済み核燃料再処理工場の候補地になった」―。

島内外に衝撃が走ります。しかし、島民は短期間のうちに組織的な反対運動が組織されます。後述することになりますが、徳之島を含めて奄美の島々には「抵抗の系譜」が受け継がれていました。

同時期、奄美大島の宇検村では石油備蓄基地誘致計画が浮上。賛否両論が渦巻き、反対運動(枝手久闘争)(えだてくとうそう)が行われていました。反対運動に取り組んでいるメンバーがMA-T計画を知り、再処理工場の危険性、問題点を指摘したパンフレットを配布しました。

パンフレット配布に続いて科学者の問題提起が反対運動に火をつけます。大阪大学理学部の久米三四郎教授は10月になって奄美大島と徳之島で講演します。「原子力発電所の誘致を決めた、数少ない自治体でも再処理工場だけはもってこない―として住民を説得している」「本土と呼ばれる所に置くことができない再処理工場を、奄美に持ってくるというだけでも、この動きにどう対処しなればならないか明らかだと思う」

講演の後、徳之島の3町(徳之島町・天城町・伊仙町)議会は再処理工場の建設反対を決議します。

死の灰から生命を守る町民議会

再処理工場は使用済み核燃料を使用します。それを化学処理してプルトニウムとウランを取り出します。臨界事故や放射能漏れ、被ばく事故の危険性があります。火災・爆発事故などの危険性もあります。その厄介さは原発を上回ります。六ヶ所村の再処理工場は試運転中のトラブルや審査の難航で完成延期を26回も繰り返しています。

問題の本質が見えてくると、反対運動はさらに盛り上がります。1977年1月、徳之島3町のトップを切って「死の灰から生命を守る伊仙町民会議」が立ち上がります。結成大会には党派を超えて1500人もの町民が参加。集落単位での支部結成や署名活動を展開していくことを申し合わせました。徳之島町の結成大会(2月)では「われわれは無知な未開人でもなければ、島を売るような拝金亡者でもない。権力による脅しに負ける臆病者でもない。かかる計画を断念させるまで、『復帰運動』をしのぐ闘いを粘り強く展開する」とのスローガンを採択しました。天城町民会議は少し遅れて1979年に発足しました。

奄美の住民運動では「第二の復帰運動」「復帰運動をしのぐ、上回る」という言葉が使われることがあります。奄美は沖縄と同様に戦後、米軍政下に置かれます。1953年12月25日、日本に復帰します。その前、住民や出身者は党派を超えて一致団結し、「無血」「非暴力」の住民運動を展開し、ついに復帰を果たします。復帰から24年、復帰運動はまだまだ人々の記憶に鮮明に残っていました。

政治も動く

地元が反対の機運一色に染まる中、政治も動き出します。

鹿児島県議会総務警察委員会は1977年3月12日、陳情「徳之島における使用済み核燃料再処理工場建設計画反対について」を全会一致で採択しました。徳之島3町、鹿児島県の行政、議会が足並みをそろえて「反対」と意思表示する結果となりました。

再処理工場計画は国会でも取り上げられます。県議会が陳情を採択した同じ日、衆院予算委員会第4分科会。衆院奄美群島区選出の保岡興治・衆議院議議員(自民)が再処理工場建設計画を取り上げ、「MA-T計画調査が明らかにされて以来、徳之島住民は不安になっている。民生安定の見地からも由々しき問題」と指摘しました。

これに対し通産省側は「核燃料の専門家が調査したものではない。工場立地の可能性について調査したもので再処理工場の建設については全く役に立たない」「具体的な地名を挙げて調査したことはない。再処理工場はもちろんのこと、原子力産業の立地に当たっては国民的合意、地元の合意と協力でやるべきもの」と答弁しました。

さらに、日本工業立地センターのとの関係については「調査は立地センターが随意に行っている。通産省はこれに関与しないし、内容についても報告を受けていない」「MA-T計画については騒ぎが起こってから立地センターに事情を聞いた」と答えました。

政府として「徳之島に再処理工場建設計画はない」「MA-T計画策定にも関与していない」ことを明らかにしたという訳です。保岡氏は地元に「政府は町と県が反対している限り、無理強いすることはないから安心するように」と申し送りました。

収束へ

国会審議を期に事態は収束に向かいますが、地元は警戒態勢を維持しました。通産省が計画を把握していないのは「不自然」と考えたのです。

1979年の師走、島を再び緊張感に包まれることになります。朝日新聞は12月3日付で、使用済み核燃料再処理工場の運営母体、日本原燃サービスの社長に九州電力の副社長が内定し、再処理工場の候補地も徳之島が最有力、と報道しました。

反対運動は再び燃え広がります。報道から間もない12月9日、伊仙町民会議が反対決起集会を開きました。12月14日には名瀬市(現在の奄美市名瀬)でも抗議集会がありました。

同じ時期、徳之島には沖縄の米軍伊江島(いえじま)射爆場の硫黄鳥島(いおうとりしま)への移転問題が持ち上がっていました。島は行政区分こそ沖縄県ですが、徳之島のわずか65kmに位置します。

周辺は貴重な漁場となっており、立ち入りが制限されると漁業者は死活問題です。再処理工場と射爆場、島民は二重の怒りに震えました。

島民の声に後押しされるように県議会は12月19日、「核燃料再処理工場建設に反対する決議」「硫黄鳥島への米軍射爆場設置反対に関する意見書」を採択、可決しました。

鎌田要知事も「反対」を明言。翌年の年明け早々に会見した保岡氏は「徳之島への核燃再処理工場の建設は考えられない。硫黄鳥島への米軍射爆場移転も、正式に県や防衛庁に話はないが、鎌田知事も反対しており、私も反対だ」と述べました。

計画が発覚してから4年。一度は収束した運動がすぐに再構築され、燃え広がりました。

結果的にMA-T計画は立ち消えとなりました。徳之島の後、次々と離島案が浮上しました。長崎県平戸市の計画案が1982年9月、報道されました。平戸市には誘致のための団体が既に立ち上がっていましたが、反対運動がすぐさま起こり、押し返すことができました。反対運動のモデルになったのが徳之島でした。

住民運動は往々にして当初は盛り上がっても、切り崩しにあったり、疲弊したりして条件闘争に終わってしまうことがあります。

しかし、徳之島は違いました。原子力問題に詳しく、MA-T計画の研究を続けている樫本喜一・大阪府立大学客員研究員は「徳之島の場合、反対運動は徳之島と奄美群島の歴史を背負った闘いであった。それゆえ、長期化した住民運動に生じがちな、外部からつけ入る隙を与えなかった」と指摘しています。

1984年、再処理工場の建設候補地が六ヶ所村に決まると、徳之島の住民運動は収束しました。

=================

文/久岡 学・元南海日日新聞社編集局長

1985年、南海日日新聞社入社。2018年4月~21年3月、編集局長。現在は嘱託で文化面の編集業務に当たる。主な著書(共著)は「田舎の町村を消せ」(南方新社)、「奄美戦後史」(同)、「奄美学」(同)、「『沖縄問題』とは何か」(藤原出版)など。「宇検村誌」にも執筆。

▽参考文献 「戦後日本住民運動資料集成9~奄美群島住民運動資料」(すいれん舎・全9巻)中、第1巻「南海日日新聞資料」、第3巻「徳之島資料」、「戦後日本住民運動資料集成9奄美群島住民運動資料 別冊解題・資料」(すいれん舎)、「戦後日本住民運動資料集成9奄美群島住民運動資料 聞き語りDVDビデオ」(すいれん舎)、「奄美 日本を求め、ヤマトに抗う島~復帰後奄美の住民運動」(斎藤憲・樫本喜一著、南方新社)、日本原燃HP、電気事業連合会HP