2022年は沖縄の本土復帰(返還)50年の節目でした。大手紙や沖縄県紙など新聞各社、テレビ、ネットメディアを含めて基地問題や経済振興など沖縄の半世紀を振り返る企画が目白押しでした。そうした中、21年に刊行された一冊の本が注目を集めました。

与論島2世の青山惠昭さん(1943年生まれ・沖縄県浦添市)が著した「蓬莱(ほうらい)の海へ―台湾二・二八事件 失踪した父と家族の軌跡」(ボーダーインク)です。本書は戦後、台湾で起きた「台湾二・二八事件」を中心に書かれていますが、「非琉球人」となった辛く厳しい体験がつづられていました。奄美と沖縄は太古からの交流があり、奄美の人々は沖縄の島々のことを親しみを込めて「兄弟島」と呼びます。戦後、沖縄在住の奄美出身者は沖縄の人々と苦楽を共にし、復興に従事していました。しかし、1953年12月25日、奄美群島の日本復帰とともに出身者の運命は一変します。

青山さんの著書「蓬莱の海へ」。非琉球人の体験がつづられている

復帰とともに「非琉球人」

奄美を含む北緯30度以南の島々は戦後、日本本土から行政分離され、米軍が統治します。奄美の島々は戦地や本土からの引き揚げ者があふれました。1950年の臨時国勢調査によると、同年12月1日時点の奄美の人口は21万6,110人。このうち、引揚者が3万6,190人で16.7%にも上ります。小さな島は人口が急増し、人々の生活は困窮します。ソテツの実や芯を毒抜きして食べて飢えをしのぐほどでした。

本土への渡航が厳しく制限されたため、奄美の人々は沖縄へ職を求めます。沖縄には米軍基地があり、その建設作業や基地関連事業に従事しようと考えたのです。その数は3万人とも5万人ともいわれています。琉球新報(1953年8月17日付)によると、出身者の奄美への送金額はB円(軍票)換算(※)で年間7千万円を突破しました。琉球政府の泉有平副主席は加計呂麻島(かけろまじま)の出身です。沖縄の政治・経済の要職にある奄美出身者も少なくありませんでした。

※B円(ビーえん):1945年~1958年9月まで、米軍占領下の沖縄県や鹿児島県奄美群島で、通貨として流通したアメリカ軍発行の軍用手票、廃止時の通貨交換レートは1ドル = 120B円

53年8月8日、ダレス米国務長官は韓国からの帰途、東京に立ち寄り「奄美を日本に返還する」と発表します。いわゆる「ダレス声明」です。

奄美は当時、日本復帰運動が盛んに行われていました。「返還決定」のニュースは瞬く間に奄美に伝わり、人々は歓喜します。9日には名瀬市(現在の奄美市)で「ダレス声明感謝郡民大会」が開かれました。沖縄でも立法院が感謝決議を採択しました。

その一方で、米国民政府は奄美の復帰前から次々と「非琉球人」政策を打ち出し、奄美・沖縄の分断を図ります。公職追放や金融機関の融資制限、貿易制限などです。投票権も剥奪しました。しかし、納税義務だけは残りました。非琉球人には外国人登録(在留登録)が義務付けられ、指紋を押印した在留許可証の携帯を常時求められました。強制送還も容易にできるようにしたのです。復帰以前に沖縄に住んでいた人々には「半永住権」が与えられましたが、無権利状態には変わりはありませんでした。

非琉球人に携帯が義務付けられた在留許可書。指紋押印も義務だった

泉副主席は復帰とともに辞職。奄美出身の立法院議員8人の議席は復帰とともに消滅しました。復帰当時、琉球大学には奄美出身の学生が124人いましたが、大半が本土の大学に転学しました。当時、琉大の学生で後に高校教諭、後に沖縄県教育長を務めることになる津留健二(つる・けんじ)さん(1933生まれ、請島【うけじま】出身)は「残ったのは11人だと記憶している」と話していました。津留さんは卒業後、琉球政府勤務を希望していましたが、叶わず、学長の計らいで首里高校の教諭として採用されることになりました。

当時の高校は政府や自治体から独立した校区連合教育委員会が運営していた。公務員ではなかったため、採用された訳です。

生活保護も認められず

「台湾二・二八事件」によって父親を亡くした青山惠昭さんは戦後、母親の古里・沖縄県国頭村で暮らします。青山さんの本籍は父親の古里・鹿児島県与論島です。青山さん親子は「非琉球人」となりました。青山さんは学校に通う傍ら、農作業や従事し家計を支え、母親は米軍基地に勤めました。

辺土名高校に入学して間もなく、母親は病床に伏せることが多くなりました。当時の基地労働は雇用契約もなく、欠勤イコール無給、クビということもありました。無収入では生きていけません。親子の生活を心配した親戚や地域の人々は区事務所に「救済」(生活保護)を適用するよう働き掛けます。区事務所や村役場も尽力してくれましたが、米国民政府の下にあった琉球政府は「非琉球人」を理由に採用を拒否しました。青山さんは生活費を稼ぐために退学を決意しますが、周囲の支えがあって何とか高校を卒業することができました。「アルバイトを世話してくれたり、肉や野菜を差し入れてくれたり、数え切れないぐらいの援助があった」と振り返っています。

高校卒業後も非琉球人の壁が立ちはだかります。那覇に出た青山さんは公的機関でアルバイトをすることになりました。数カ月が経過したとき、課長が「本採用にするから、履歴書を持ってきなさい」と言ってきました。青山さんが「私、本籍は奄美の与論です」と打ち明けると、採用は見送られました。

青山さんはその後、琉球大学に進学します。非琉球人は琉球政府の奨学金は受けられません。学費や生活費はアルバイトで捻出しました。3年生になったとき、母親がまたも入院することになりました。当時は健康保険制度がなく、医療費は全額自己負担です。大学は休学しました。担当教授の紹介で北部の中学校に代用教員として採用されました。

青山さんはその後、琉球立法院に勤務し、沖縄の復帰後は会社経営に当たりながら、台湾二・二八事件の被災者救済運動に取り組み、外国人としては初の補償を勝ち取ります。

復帰闘争碑の前で当時を振り返る青山さん=沖縄県辺戸岬

なぜ、「非琉球人」がつくられたのか

「非琉球人」政策の背景には米国民政府の沖縄戦略があります。土井智義著「米国の沖縄統治と外国人管理」は多角的に政策を分析しています。

本書によると、米国民政府は奄美出身者を沖縄から送還しようと考えていました。

理由は①沖縄の過剰人口の削減 ②犯罪などに関わる者の減少による治安回復 ③沖縄から奄美へのドル流出の抑止 ④沖縄の日本復帰運動への影響を抑止する―ことです。琉球政府もこれに賛同しました。日本政府は当初、米国に対し、「在沖奄美人の処遇は(復帰前の)現状通り認めてほしい」と要求しますが、次第に後退し、ついに屈してしまいます。

津留さんは「奄美の人にとって沖縄からの出域は簡単だが、再入域は難しかった。再入域の許可までもらって(沖縄を)出ないと、帰ってこられなかった」と話していました。

津留さんは永住許可を取得していました。古里にいる母を沖縄に呼び寄せようとしたところ、民政府の対応は「奄美に帰って扶養すればいい」とそっけないものでした。

民政府が「公的差別」とも言える非琉球人政策を進めることができたもう一つの背景に、奄美出身者対する沖縄社会の冷たい空気がありました。

奄美出身者は「大島(オーシマー)」「大島ドッコイ」などと呼ばれ、差別的扱いを受けました。賃金は沖縄の人よりも低く抑えられ、息をひそめ、肩を寄せあって暮らしていました。奄美の復帰に伴って職を失い、就職のため、在留許可証を取得しようとしたものの、その費用を捻出できず、逮捕、強制送還された人も多くいました。裏社会に回って生き延びた人も少なくないと言われています。

奄美の復帰前、沖縄の新聞にはこんな社説が掲載されました。

〈 沖縄にとって(奄美)大島の分離は明らかにプラスである。大島人の多くが引き揚げることになれば、沖縄の労働者にとってこの上ない好条件になる 〉(53年8月18日付)。

奄美出身者が犯罪を起こせば「大島人がやった」と新聞は書き立てました。

それでは奄美側は沖縄をどう見ていていたのでしょうか。沖縄の復帰前、奄美の歴史研究者、弓削政己さん(故人)は立命館大学在学中に「奄美復帰史」を読み、「驚いたなあ。もう」とため息をつきました。復帰運動当時、奄美知識人たちが「われ、琉球人あらず」とこぞって主張する記述を見つけたからです。「僕らは感覚として沖縄と奄美は同一圏内の住民、同胞と思っているわけですよ。ところが、奄美の人々は、こっちは琉球人ではないんだと、強調しているわけでしょ。面くらってしまう」。

奄美は沖縄に比べて米軍の投資が少なく、本土との交易もできないため、人々の生活は困窮を極めました。復帰直前、奄美調査に訪れた政府調査団は「復帰があと1年遅れれば多数の餓死者が出ただろう」と発言しています。

復帰を熱望するあまり、「琉球ではない」との思考になり、住民にも広がっていったと考えられます。沖永良部島では琉球風の帯の前結びを大和風(後ろ結び)に改めるような呼び掛けもありました。奄美側には沖縄とは違った意味の「非琉球人」意識があったのです。

奄美と沖縄、貧しさが故に分断が深まっていったと考えられます。

「沖縄を返せ」の大合唱

分断の原因となった「非琉球人」政策は次第に緩和されます。1960年、奄美出身者の沖縄永住が認められ、68年には参政権が回復しました。69年には在留登録制度が廃止され、奄美出身者への差別的な扱いはなくなりました。非琉球人問題の解消と歩調合わせるかのように、沖縄では祖国(本土)復帰を求める声が沸き起こってきます。50年代後半には軍用地問題をめぐって島ぐるみ闘争に発展します。米国民政府の非民主的政策で抑圧されていた住民が民族主権を要求し、基地のない平和な沖縄を求めて本土復帰を願ったのは当然のことでした。

60年4月28日、沖縄祖国復帰協議会が結成されます。この日はサンフランシスコ平和(講和)条約が発効した日です。1952年、日本は独立を回復しますが、奄美や沖縄、小笠原は切り離され、引き続き米軍が統治することを認めました。沖縄では「屈辱の日」、奄美では「痛恨の日」と呼ばれました。沖縄ではこの日を中心に復帰運動が展開されました。「沖縄を返せ」の叫びは本土や国際社会にも届きました。

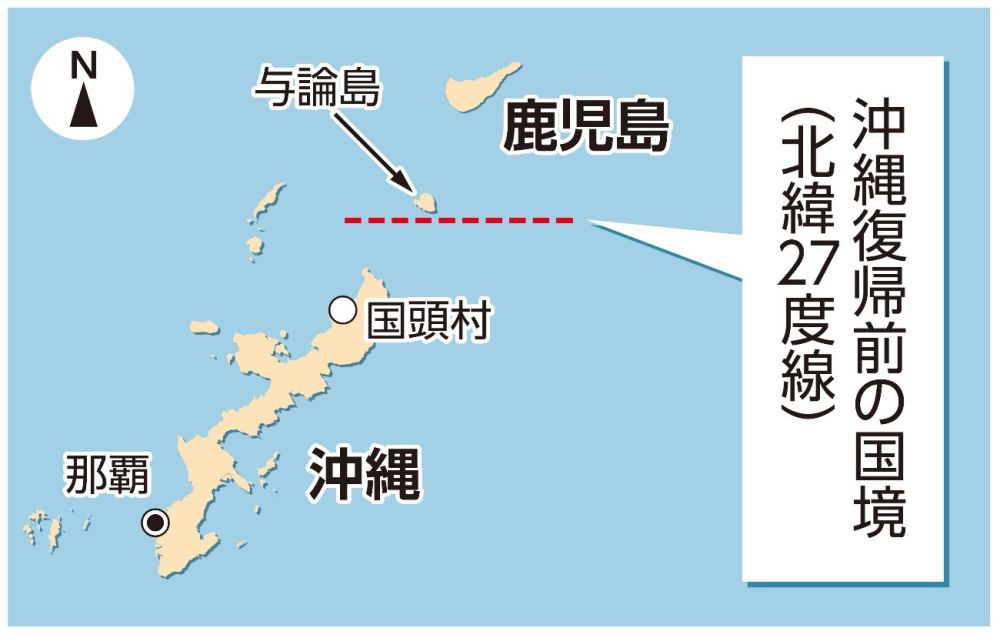

「沖縄を返せ」。1963年4月28日、与論島と沖縄北部の沖合に引かれた人為的な「国境」(北緯27度線上)に、その叫びが響きます。その国境で沖縄復帰を求める初の海上集会(洋上大会・海上大会)が開かれたのです。沖縄の復帰を支援する人々が全国各地から与論島に集結。国境に向い、沖縄の人々と合流しました。

沖縄復帰前の国境

翌日の南海日日新聞は「復帰まで頑張ろう」「感激の〝洋上交歓〟」「沖縄返還、世界に訴える」との見出しをつけ、次のように報道しました。

〈 沖縄復帰中央集会と呼応して28日、与論島でも大集会が開かれ、即時返還を世界に訴えるアピールを採択した 〉

〈 中央民主団体代表団40人は朝8時6隻のくり舟に分譲して(与論島の)茶花を出港、〝うらみの27度線〟に向かった。午前10時過ぎ沖縄側の代表30人を乗せた船と出会い、感激の洋上交歓をした 〉

前日の28日付は前夜祭の模様を伝えています。

〈 午後8時から同島(与論島)の琴平神社境内で即時復帰実現の祈りを込めてのろしを上げた。打ち上げ花火を合図に250~260人の島民が見守る中点火され、のろしが周辺のソテツなどをくっきりと描き出して燃え広がると会場は感激の拍手と会場は感激の拍手と万歳の声にどよめいた 〉

〈 (午後)8時きっかりに沖縄側でともしたのろしが27度線を越えて点滅するのが見られた。参加した老婆が目頭を押さえ、代表団も沖縄に届けとばかりに「オーイ」「オーイ」と連呼。前夜祭は最高潮に達した 〉

沖縄返還を訴える海上集会(西シガ子さん提供)

集会は合計8 回、70年まで続きました。参加者は年々増えて最大で2,500人に上ったと言われています。集会は全国的にも注目され、参加団体の足並みの乱れはあったものの、沖縄編闘争に大きく貢献しました。

青山さんは64年、琉球大学在学中に参加しました。青山さんたち学生は琉球大学学生会の横断幕を掲げて船に乗り込みました。与論のおじは本土からの参加者を引き連れて参加しました。洋上に響く「沖縄を返せ」の大合唱の中、おじは横断幕を見つけて青山さんと再会。固い握手を交わしました。

海上集会は沖縄の復帰40年に当たる2012年、与論町と国頭村の主催で再現されました。

復帰50年 絆を再確認

沖縄の本土復帰50年の節目となった2022年4月28日、与論町と国頭村は10年ぶりに海上集会を再現しました。参加者は134人。両町村から21隻の船舶に分乗し、北緯27度上で合流。前回同様、夜は両町村でかがり火集会も再現されました。参加者は分断の歴史を振り返り、平和への決意を新たにしました。

青山さんは前回に続いてこの日も集会に姿を見せました。これまでと違って乗り込んだのは最後尾に近い船でした。「沖縄を返せ」の大合唱も聞こえないほどでしたが、若い人たちが活動を引き継いでくれたことをうれしく、頼もしく思いました。この日の夜、辺土名岬に燃え上がったかがり火を見つめ、「沖縄を返せ」を口ずさみました。戦争によって人為的に引かれた国境が忘れられないように、と。沖縄の復帰50年を機に与論町と国頭村は11月、姉妹都市盟約を結びました。

沖縄の復帰50年の海上集会に参加した青山惠昭さん=2022年4月28日、沖縄県国頭村(南海日日新聞社提供)

奄美と沖縄は同じ文化圏にありながらも、1609年の薩摩藩の侵攻以降、分断が続きました。戦後は前述した「非琉球人」政策による差別、復帰の時期が異なったこと、米軍基地問題などが影響して「復帰」に対する両地域の思いや評価も異なります。沖縄の復帰運動の過程で行われた海上集会は太古から魅かれあう両地域の絆を思い出せてくれました。二度と分断されることがあってはなりません。

文/久岡 学・元南海日日新聞社編集局長

1985年、南海日日新聞社入社。2018年4月~21年3月、編集局長。現在は嘱託で文化面の編集業務に当たる。主な著書(共著)は「田舎の町村を消せ」(南方新社)、「奄美戦後史」(同)、「奄美学」(同)、「『沖縄問題』とは何か」(藤原出版)など。「宇検村誌」にも執筆。

▽参考文献 「蓬莱の海―台湾二・二八事件 失踪した父と家族の軌跡」青山惠昭著(ボーダーインク)、「奄美復帰史」村山家圀著(南海日日新聞社)、「沖縄20世紀の光芒」(琉球新報社編)「米国の沖縄統治と外国人管理」土井智義著(法政大学出版局)、「碑のある風景」籾芳晴著(丸山学芸図書)、南海日日新聞関係記事

▽写真提供 南海日日新聞社、西シガ子さん